2016年4月14日

4040テーブル 三者レコメンド

4040テーブル、第一陣は

多くのアイテムが完売となりまして

予想以上に好調な滑り出しです。

まぁ、これがいいとなれば

素材が全てみたいな事なのかなと

それってつまり外見ではなく中身が

大事とそんな事に似てる気がします。

いや外見が悪いってわけじゃないの

です。デザイン的に何か凄い事を

したってわけじゃなくて、素材と

サイズだけを考えたという事だから

まぁ中身なのかなってね。

凄くいいなって思います。

そして皆さんの感想を見ていると

総じて好印象な感じですし

トラブルもほぼ無く万事良好!

フェルトがついてなくて苦労した

って話をインスタで見つけたので

そうかフェルトみんな貼るんだね

ってわかりましたから、

今回から付属させてみました。

またスパナのサイズが合ってない

というスパナ問題がありましたが、

それはスパナは両端でサイズが違い

片方しかジャストじゃないので、

合わない方で回すと空回りです。

13の方じゃなく12の方です。

小が正解。空回ったらハズレ。

そして、脚を短く。

短足にして欲しいという要望が

多いですから、脚をカットして

好きな高さでオーダーできます的な

事も始めるべく工場と話し合いを

進めています。これで脚だけ好きな

高さにカットできるようになり

脚単品での販売も開始すれば、

時々の生活に合わせて脚を替える

事が誰しもできるようになると。

そうなれば長く使う事ができて

いいかと、そんな風に思うのです。

で、本日はスコープスタッフも

何人か4040テーブルを買っています。

それで実際買ってどうだったのか?

3人ピックアップしまして感想をば

ここで述べて貰おうという趣向です。

4040テーブル 三者レコメンド

はじまりはじまり。

《スタッフサカイの場合》

娘が小学校に上がる頃より、

学習机が欲しいと言われる度に

待て、今メガネが(シャチョウの事)

エエやつ作ってるから、もう少し待て。

と、延ばし延ばしで三年生。

この春やっと、念願の学習机を

我家に迎えました。

引き出しないんだ、へー。

と言いながらも次の日には

セロテープでレジ袋を脚に貼り付け、

ゴミ袋付きデスクとして

使いやすくカスタマイズ。(涙)

ネチャネチャになってしまう前に

ゴミ箱を早急に用意したい。(焦)

学習机への憧れからか、選んだのは

奥行きのある学習机らしい80×60サイズ。

ペン立てや文庫本を並べても

教科書を広げて勉強するスペースが

十分あって使いやすそう。

あとは、教科書や文房具、

女子の小道具が全部入るような

いい感じのサイドワゴンと

洒落たテーブルライトがあれば完璧。

ちなみに、ダイニングで使っていた

唯一のチェア69が、ちゃっかり

デスクチェアとして使われている。

スツール60にしてよー。と思ったが、

これがなかなか、バカ重たい

ランドセルをかけても倒れないし、

ひっかけやすいようなので、

まあいいか、と思っている。

6.3.3.で12年、4040学習机として

勉学に励んで欲しいもんだー。

《スタッフハナイの場合》

引っ越してすぐに買ったダイニング

テーブルが小さくて不満だったのを

思い切って買い変えました。

選んだサイズは120×80です。

独り暮らしですが、ウチの場合ここで

アイロンしたり、パソコンしたり

作業台も兼ねているので

広々使えて快適です。

友達が何人か来ても

余裕サイズなのもいい。

あとは来客用にStool60を何脚かと、

自分用にダイニングチェアを

追加導入すれば完璧。と思っています。

生活の中心になっている場所なので

いい素材の家具を置いた事で部屋全体の

空気が変わったなーと感じてます。

《スタッフハナイの場合》

引っ越してすぐに買ったダイニング

テーブルが小さくて不満だったのを

思い切って買い変えました。

選んだサイズは120×80です。

独り暮らしですが、ウチの場合ここで

アイロンしたり、パソコンしたり

作業台も兼ねているので

広々使えて快適です。

友達が何人か来ても

余裕サイズなのもいい。

あとは来客用にStool60を何脚かと、

自分用にダイニングチェアを

追加導入すれば完璧。と思っています。

生活の中心になっている場所なので

いい素材の家具を置いた事で部屋全体の

空気が変わったなーと感じてます。

《スタッフフクイの場合》

春から1年生の娘の学習机。

わが家の狭いマンションでは

リビング学習になる事が前提で、

ゆくゆくは下の子にも

学習机は必要になってくる。

そうなると2人が並びで座れる

160×40しかない。

そう心に決めていたのですが、

酒井さん家は80×60にすると言うし

奥行き40だけが気になっていました。

届いて1ヶ月、6歳と3歳が

こんな感じで使ってます。

(シープスキン好きな姉弟)

私も隣でノートパソコンを開いて

3人でよく集まるスペースに。

宿題、お絵描き、ブロック、

不自由ないようですが、

教科書を並べる場所は

別にすることが必須なので

並びでおけるような書棚を

ぜひお願いします。

あ、あとデスクライトにもなる

オシャレなフロアーランプが

あったら絶対買います。

《スタッフフクイの場合》

春から1年生の娘の学習机。

わが家の狭いマンションでは

リビング学習になる事が前提で、

ゆくゆくは下の子にも

学習机は必要になってくる。

そうなると2人が並びで座れる

160×40しかない。

そう心に決めていたのですが、

酒井さん家は80×60にすると言うし

奥行き40だけが気になっていました。

届いて1ヶ月、6歳と3歳が

こんな感じで使ってます。

(シープスキン好きな姉弟)

私も隣でノートパソコンを開いて

3人でよく集まるスペースに。

宿題、お絵描き、ブロック、

不自由ないようですが、

教科書を並べる場所は

別にすることが必須なので

並びでおけるような書棚を

ぜひお願いします。

あ、あとデスクライトにもなる

オシャレなフロアーランプが

あったら絶対買います。

今後はデスクライト、フロアー

ランプ、収納が必要いう事ですね。

収納は考えてます。照明はハードル

が高いから悩んでます。

そしてとても好調な4040ですが

毎月入荷なんて勘弁して欲しい!

といっているのは倉庫でして、

コンテナにミッチミチ入ってきます。

こんな感じで。

今後はデスクライト、フロアー

ランプ、収納が必要いう事ですね。

収納は考えてます。照明はハードル

が高いから悩んでます。

そしてとても好調な4040ですが

毎月入荷なんて勘弁して欲しい!

といっているのは倉庫でして、

コンテナにミッチミチ入ってきます。

こんな感じで。

これを下すのに男四人で3時間は

かかるらしいです。一番上に大きい

サイズがあると最悪なんだって

言っておりました。申し訳ない!

が、どうしようもなく!すまんです。

これを下すのに男四人で3時間は

かかるらしいです。一番上に大きい

サイズがあると最悪なんだって

言っておりました。申し訳ない!

が、どうしようもなく!すまんです。

2016年3月24日

【Spinning light 】吊るし方、とヒント。

これだ!という照明を手に入れたのに吊るしたいポイントとソケットの位置がビミョーにずれてる。そんなペンダントライトあるある状態に陥る方が多いんでないかと思います。ペンダントライトは吊るす位置がかなり重要ですからね。ここはバチっと合わせたいところ。

上の写真で使っているような「コードハンガー」を使うと見た目よく調整できます。(ホームセンターなどを探せば手に入れることができます)これを使う場合の取り付け方を以下にまとめてみましたので参考にしてやってみてください。(ちなみに写真は、スコープの撮影場所の天井がちょっと特殊でして、梁に直接いっちゃってますが参考までに、ということでどうぞ。

※ヘタクソな図ですみません。

1、フックは野縁のある部分に取り付けてください。(上イラスト)こぶしで天井をコツコツ叩いて堅い音がする場所、そこを狙ってフックを取り付けます。もしここでブスっと簡単に刺さってしまったらそこは石膏ボードのみの所。照明の重さに耐える程の強度がないので、石膏ボード用アンカーを使うか、少し位置がずれても野縁の場所に吊るすなど、安全対策にも気を付けてください。(照明が落下して危険です! )

2、照明のコードにコードハンガーを通し、

フックに引っ掛けます。

3、吊るしたい高さにコードの長さを合わせたら

コードハンガーをフックの位置まで押し上げます。

そんな簡単スリーステップ。一番重要なのは取り付ける場所の強度です。最初の天井コツコツは絶対に忘れずに!落ちそう、危ないと感じたら、そこは避ける。安全第一。それがー1番だいじー。コードの長さ調節について色々な状況に対応できるように、Spinning のコードはやや長めにしています。ウチには長すぎる、という場合は、フランジ(付属のカップ状の部品)に収納するのが一般的みたいです。が、これがけっこうテクがいる作業。お近くの電気工務店に頼んでカットしてもらうという方法もありますが、頼める先を探すのも一苦労かと思います。スコープで承るコード調整(カットして短くする方向)も始まりましたので是非ご利用頂いて、快適に照明を使っていただきたいです!

2016年3月15日

【鉄フライパン】 焦げ付かない使い方とお手入れ

使い初めにちゃんとクズ野菜を炒めたし、使用後は洗って熱して油を引いているのに私の鉄フライパンは焦げよるわ。このように、私と同じように、心が折れそうになってるエンジェルがいたら、シャチョウが東屋さんに問い合わせ、製造元の山田工業所から戻って来た「焦げ付かない使い方とお手入れ」をこのブログにまとめましたから、これを参考にしてもらえば、もう一度黒光りするフライパンを目指せるはず。きっと、みんな成功するはずです!

焦げ付きの原因【1】

最初の儀式が甘い

使いはじめのクズ野菜を炒める「油馴染ませ作業」当然皆さんもされたかと思うのですが、その油が十分足りてないことがあるそうです。この野菜は、後でおいしく頂けませんから思い切って油ギトギト!で行いましょう。油が足りてなかったかも!と思い当たる人は今からでも大丈夫。私もここからやり直しました。もう一度トライ!家庭教師もトライ!

焦げ付きの原因【2】

清潔すぎて洗剤で洗っちゃう

せっかく油を馴染ませたフライパンを私は料理の度に、バカ丁寧に洗剤で洗っていました。後で油を引くから良いじゃーん、と思っていたのですが、洗剤で洗うとせっかく馴染んだ油が落ちてしまうのだそうで、基本は、「お湯 + 束子」で落とす。でOK。よっぽど臭いや汚れが残ってしまった場合は洗剤を使って洗うのもOKだそうですよ。

焦げ付きの原因【3】

調理後のフライパン放置

後で洗えばいいや~とコンロの上に放置したフライパンは残った汁や食材が焦げ付き、冷えている間にも焦げ付きの原因を作っているそうです。恐怖!ということで、上の写真は ×ブー!です。一番良いのは、調理後は食材を全部お皿に盛り付ける!そして、フライパンを置くことなく、そのままシンクへGO。熱いうちなら、お湯と束子で簡単に汚れが落ちるし、本体の余熱でそのままなんとなく乾くというオマケ付き。この流れを癖にしてしまうと楽ですね。

焦げ付きの原因【4】調理時の油が足りてない

今まで、テフロンなどを使っていて、今回、初めて鉄デビューした方は特に油の量を控えてしまう癖があるそうです。日ごろの習慣って、オソロシイですね。今までのヘルシー感覚は一旦忘れて、油の量は思い切って ドバッといってみよう!

焦げ付きの原因 【5】

油とフライパンの温度が低い

材料を入れる前の油とフライパンの温度が低いと、油が馴染まずに食材が焦げ付きやすくなるようです。一旦煙が出るくらい熱して、その後適正な火力で調理するのが吉。

焦げ付きの原因【6】

火が強すぎる

確実に火を通したいという気持ちが強く、自分が思っているよりも強火で調理する傾向にあるという事実。特に鉄のフライパンは熱が伝わりやすいので、テフロンなどと同じように強火で扱った場合、中心部が急激に熱くなり、食材を焼き過ぎてしまいます。調理中の火加減は、少し控えめくらいが丁度良いと思っていればOK。こればっかりは慣れるしかないですね。

焦げ付きの原因【7】

コゲを落としきれてない

一度焦げ付いたところが何度も焦げる場合は、コゲが完全に取れていない可能性アリ。普通に洗って取れないコゲを見つけたらまずは、フライパンに水を張って沸かし、コゲをふやかして束子で落とす。それでダメなら、コゲ部分を空焼きして、炭化してヘラでこそげ取る。それでもダメなら、スチール束子や紙やすりでゴシゴシ擦る。鉄フライパンは、素材は鉄のみ。何もコーティング加工されていないのでいくら擦ったとしても鉄。何かが剥がれる心配はありません。とにかく、コゲを落とす!そして、銀色の鉄肌が露わになるほど擦ってしまった場合は、もう一度たっぷりの油とクズ野菜で、油馴染ませ作業をしておきましょう。油を馴染ませる!これが焦げ付き防止に一番大事なのです。因みに、簡単に油を馴染ませる方法として私の場合、定期的にフライパンで冷凍フライドポテトを揚げています。これをするようになってから、びっくりするほど黒々艶々。一気に焦げ付かないフライパンに育ちました。ただ、説明書には揚げ物に使わないよう記載されていますので、これはあくまでメーカー非公認。引火しないよう、油を浅めにすること、その場を離れないこと、などに気を付けてください。以上、項目は多かったですが、どれもちょっとした気遣いでできるので、是非試してみて欲しいです。そして、皆さんの鉄フライパンが美味しく焼けるわ、手入れ簡単だわ、という手放せなくなる道具になることを願っていますし、私も同じくがんばります!

2016年3月14日

4040チークにオイル塗装してみよう!

左がチーク無塗装、右がオイル塗装

左がチーク無塗装、右がオイル塗装

基本無塗装、そのままで使えます。 チーク材は良質な油分を多く含んでいるので 無塗装でも水に強く、普段のお手入れは乾拭きで十分。 固く絞った布で水拭きしてもOKです。 こうして長年使用を重ねると チークの油分が表面に現れ、 木の色調の差や色むらが薄れて表面の色に 統一感がでてきます。 その後、経年変化で徐々に飴色に変化し 重厚感が増していきます。 4040は自然な経年変化の 楽しみを残したかったので あえて無塗装で仕上げていますが、 初めから色の統一感を求める場合や 汚れを少しでも防ぎたい場合に おすすめなのがオイル塗装。 オイル塗装はしっとりとした色合いになるので 経年変化を数年分ワープさせちゃう 加速装置のような感じ。 もちろんオイル塗装後も 経年変化は続きますのでご安心を~。

で、オイル塗装ってどうやるの? 木に塗装する。 なんだかめんどくさそうですが オイル塗装は木を塗装する際の 一番簡単な方法。 オイルフィニッシュと呼ばれています。 DIY序の口さんでも 作業自体はものの数十分で できちゃう簡単塗装なので 思い立ったその日の為に 塗装方法をまとめてみました。

《 基本はこの3ステップ 》

★まず準備!

・塗装用のオイルを用意します。 これがないと始まりません。 おすすめは「リボス カルデット クリア」。 このワードで検索するとすぐに見つかります。 オイルは木部仕上げ用の 乾性油(亜麻仁油などの乾く油)であれば 他のものでもOKですが 乾燥剤の入っていないタイプを 選んでしまうと乾燥が遅く乾くのに 数日かかってしまいます。 また、せっかくのチークなので 着色されていない クリアのオイルを選びましょう。 オイルってことは台所にあるサラダ油でもいいの? って思ってしまいますが、これらは乾かない油代表。 間違って塗ると永遠ベタベタします。 同じ油だからって使わないよう注意しましょう。

・汚れがある場合は#240のサンドペーパーを用意しましょう。

・塗装、拭き取り用のスポンジやウエス(いらない布)を用意しましょう。刷毛は必要ありません。

・作業する場所の床は新聞紙などを敷き、汚れないよう必ず養生しましょう。

・塗装用オイルはペンキみたいなシンナー臭はないので体に害はありませんが、

しばらく天ぷらを揚げているような気分になります。換気できる場所で作業しましょう。

★準備OK!では塗ってみっぺ

1・汚れがある場合は#240のサンドペーパーで研磨して汚れを落とし、木屑を取り除きます。

2・乾いたスポンジやウエスなどに少量のオイルを染み込ませ、全体(表と裏)に刷り込むように薄く引き伸ばします。スポンジを使う方がオイルを伸ばしやすく 無駄なく使えるのでおすすめです。

3・乾いたウエスで余分な塗料を全て拭き取ります。よく換気して12時間~24時間乾燥(リボスの場合)させて完成。二度塗りを行う場合は乾燥後にもう一度同じ作業を繰り返します。

【ウエスの後処理について】

オイルの染み込んだウエス等は 空気中の酸素と紫外線と反応し蓄熱して 自然発火する恐れがありますので、 水に十分浸した状態でビニール袋に入れ、 密閉してから捨てましょう。 いかがでしょう?基本3ステップで 完了なので作業自体は超簡単です。 全体にオイルを塗りこんで拭き取るだけ。 失敗もありません。 裏表の塗装が必要なため テーブルを裏返すのは大変ですが、 下にもぐりこんで塗るのも手です。 コツをひとつ挙げるなら 「必ず薄く引き伸ばして塗る」こと。 多めに塗るほうが塗りやすいですが 最終的に余ったオイルは拭き取るので、 薄く伸ばして塗るほうが塗料の節約になります。 残ったら後のメンテナンス用にご使用ください。 チークは無塗装のままでも十分使えますが、 自分ひと手間加えてみるというのも、 愛着を持って使うことの第一歩。 子どもも一緒にできるのでお休みの日は 家族みんなでぬりぬりふきふきしてみましょう!

2016年3月7日

フローリング掃除にA2 Care。花粉のアレルゲン消え~る。

家に入ってしまった花粉っていうのは、 掃除機をかけてもその排気で逆に舞い散る って聞いた。目には見えない世界だけど それはなんか、イメージできる。 特にフローリングなんか、 何のひっかかりもなく、ツルツルしていて 飛び散るのには絶好の床素材だから 私が花粉なら、もちろんスライディングして どこまで遠くに行けるか、ダニやホコリと 競い合い、はしゃぎまわるだろう。 掃除機が逆効果と言うなら、 フローリングにはクイックルワイパー的な そっとかき集める方式を 選択することになるけど、ここで、 無駄にはしゃごうとする花粉達を 黙らすことができるアイテムが、エーツー。 A2 Careのスコープ担当の方が、 自宅でいつもやっている花粉対策を 教えてくれたので、そのままお伝えしますと、 エーツーをクイックルワイパーの シートにシュッシュッと噴きかけて、 ウエット状態でフローリングを掃除する。 エーツーには除菌と消臭の他に、 花粉のアレルゲンを消す効果があるから、 床でフワフワしている花粉は これでほぼ消えてなくなるとのこと。 ついでに花粉用マスクにもシュッ。 これも、効果絶大。マスクの外側にするのが ポイントだって教えてくれました。 私はウイルス対策にも同じことをして、 親子ともども、危険な冬をなんとか 切り抜けました。まだ油断できないけど。 見えない世界の事だけど、見えるレベルの 世界では実証されている話だから、 毎年朝からくしゃみ祭りで ティッシュクライシスに陥いる我家でも、 今年は早め早めのエーツーで、 春の陽気を鼻タレなしでエンジョイしたーい。

スコープ 酒井

2015年12月15日

花瓶フローラの中を洗う。

花1本から大きな枝物まで、生けやすくて安定感があってこれ以上の花瓶はないと言い切れるフローラベース。ただ1点、中が洗いずらい。いろいろ試してみて、その問題を解決してみました。

① 漂白剤でつけおき特に目立つ汚れがない場合は、たまに漂白剤を使ってぬめり落としをするだけで十分。少量の漂白剤お花長持ちの秘訣にもなるので、神経質にならなくても大丈夫。

① 漂白剤でつけおき特に目立つ汚れがない場合は、たまに漂白剤を使ってぬめり落としをするだけで十分。少量の漂白剤お花長持ちの秘訣にもなるので、神経質にならなくても大丈夫。 ② 届く部分は歯ブラシで首元部分の汚れには、歯ブラシでゴシゴシが一番。

② 届く部分は歯ブラシで首元部分の汚れには、歯ブラシでゴシゴシが一番。 ③ MQクロスでトルネード濡らしたMQクロス(ニットがおすすめ)を回転させながら突っ込んでいくと、内側に届き、隅々まで掃除できます。

③ MQクロスでトルネード濡らしたMQクロス(ニットがおすすめ)を回転させながら突っ込んでいくと、内側に届き、隅々まで掃除できます。

① いろんなタイプを試してみた柄の長いタイプのお掃除アイテムをホームセンターなどで集めて、どれが綺麗に洗えるのか試してみました。

① いろんなタイプを試してみた柄の長いタイプのお掃除アイテムをホームセンターなどで集めて、どれが綺麗に洗えるのか試してみました。 ② 洗いずらい所に届いたのは?フローラのお掃除難関ポイントに、気持ちよくスポンジが届いたのは猫しっぽ型。実はスコープの検品でもこれを使っているのです。

② 洗いずらい所に届いたのは?フローラのお掃除難関ポイントに、気持ちよくスポンジが届いたのは猫しっぽ型。実はスコープの検品でもこれを使っているのです。 ③ おすすめはコレ!サンコー「ピカピカ細口ボトル洗い」(700円くらい)。ちょっとお高めですが、これ1本で12cmも24cmも洗えるから、両方持っているならコレ

③ おすすめはコレ!サンコー「ピカピカ細口ボトル洗い」(700円くらい)。ちょっとお高めですが、これ1本で12cmも24cmも洗えるから、両方持っているならコレ

2015年12月11日

家宝にポムポム2015

Bird、Lolipop、Puteli、そしてPomPom。

いいのがオークションに

出てやしないかと長年に渡り

チェックを欠かさない日々なのだけれど、

中でもPomPomは激しく高値で全く買える

気がしない物の一つになってきた。

完全に世界中から注目を

浴びまくっちゃってすみません!

そんな気配びんびん物語なのです。

オイバのアートピース物、

これからいよいよ手に入れるのが

難しくなりそう、完全に。

もし見つけたとしても、

めちゃ高そう、完全に。

オイバ作品の価値を

世界中の人々が認めてるっていうのは

嬉しい事だけれど、我が物にできないのは

寂しい事でもあるので、

だったら作ればいいじゃない、と

マリーアントワネット状態で

オイバに話してみたところ、

やってみるか?

とあっけなく歴史が動いた。

まぁ、やってみよう、

それがオイバスタイル。

ホント最高な御方様だ!

久々にオイバが工場を訪れ、

職人たちと試作をする現場が見られたのは

実に幸せな時間だった。そうしてついに

出来あがった新しいPomPomは、一粒で

二度おいしいアメジストが採用されました。

自然光と蛍光灯で色が変わるっていう、

アレです。サイズも大き目で

配色も形も新しい、完全なる新作

PomPom 2015。

どこかしらFloraの様な雰囲気もあるのが

かわいくて少し笑えます。

ポムポムの装飾とフローラの柄、

似てますよね。イエローとアメジストの

まさにオイバ配色、

大好きなPomPomを新たに現在へ

引っ張りだす事ができて本当に良かった。

これはまさに家宝となり得るのでは?

限定100pc、好きな番号を選んで

オーダーを済ませたら、

後は何番が我家にやってくるのか?

家宝は寝て待て。

text : シャチョウ

2015年11月13日

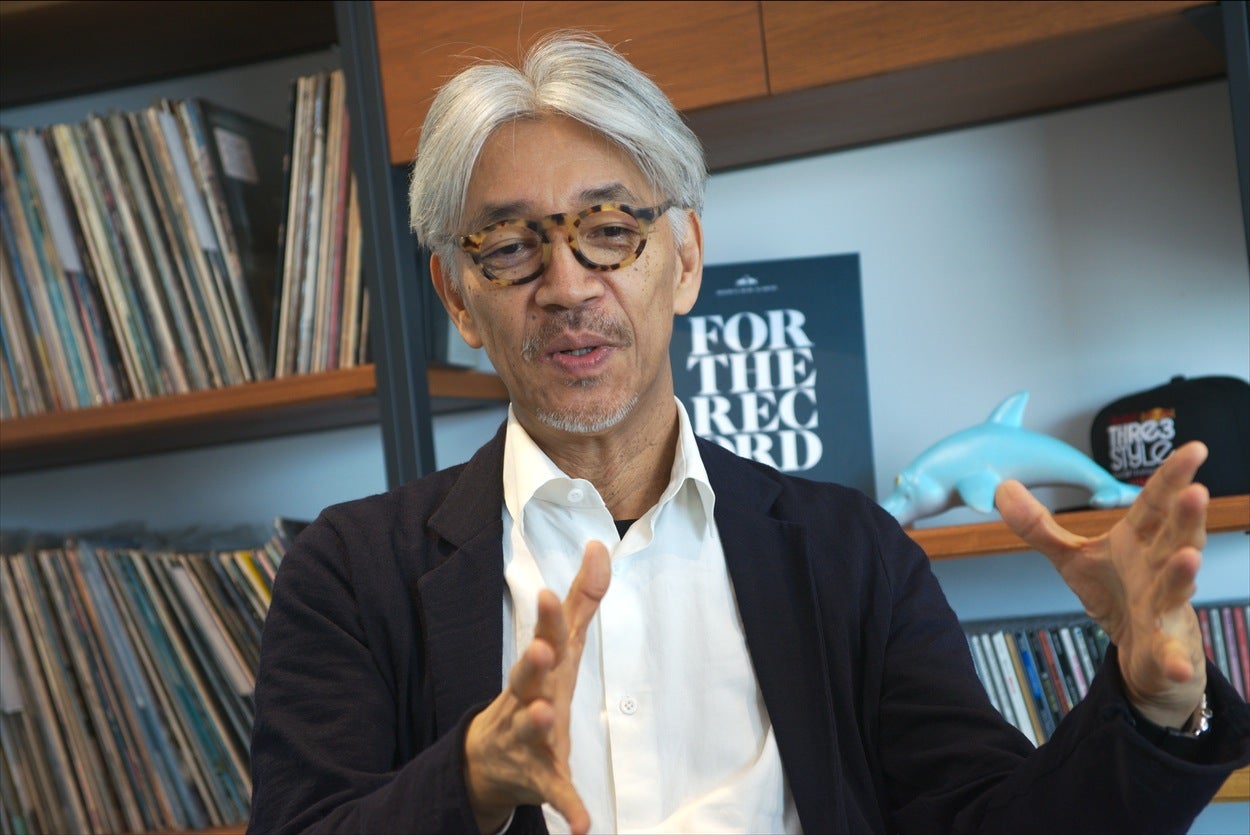

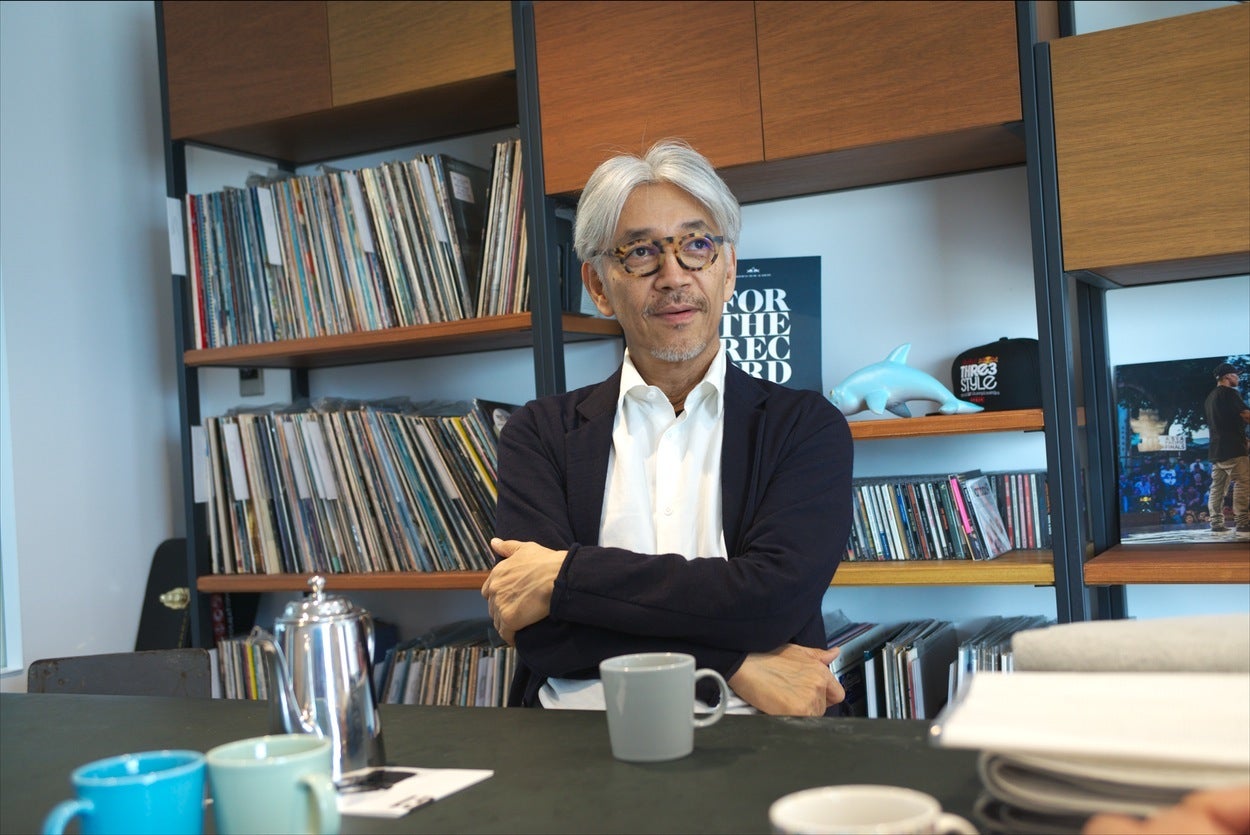

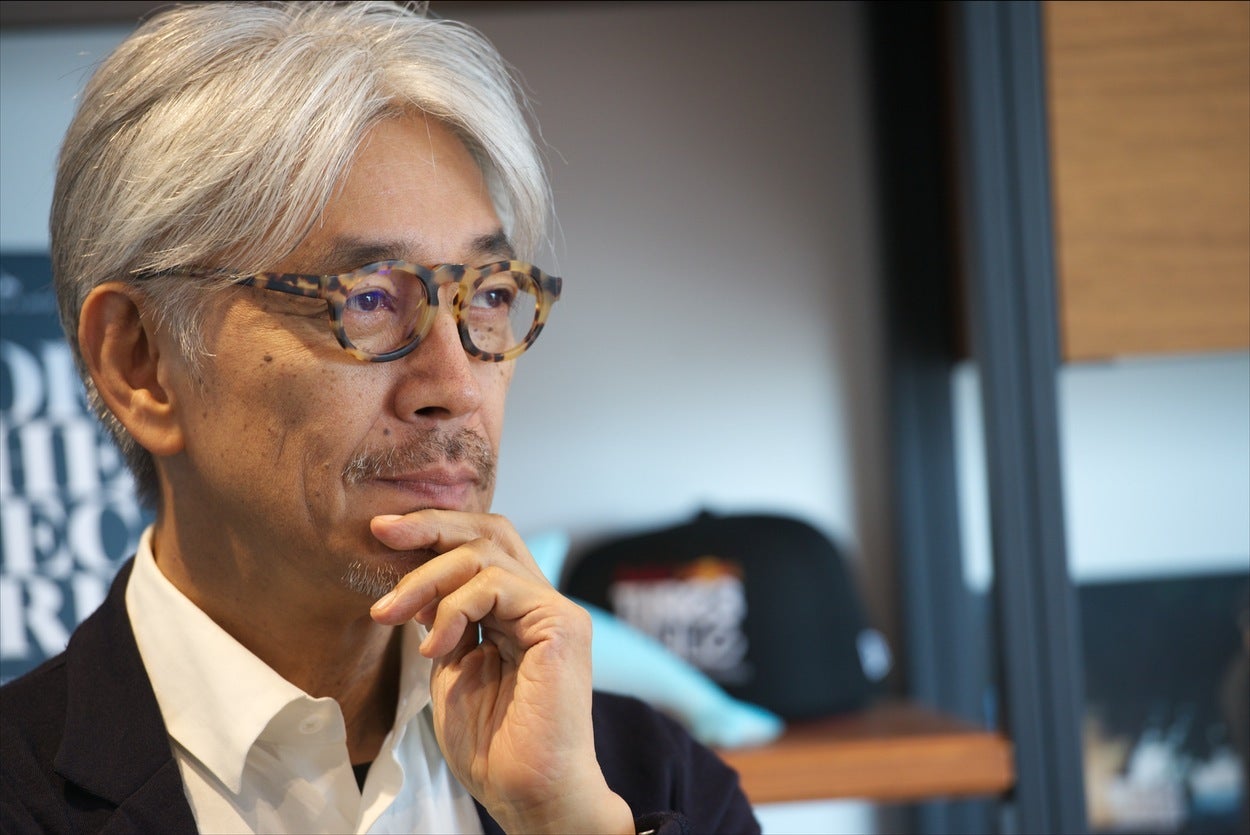

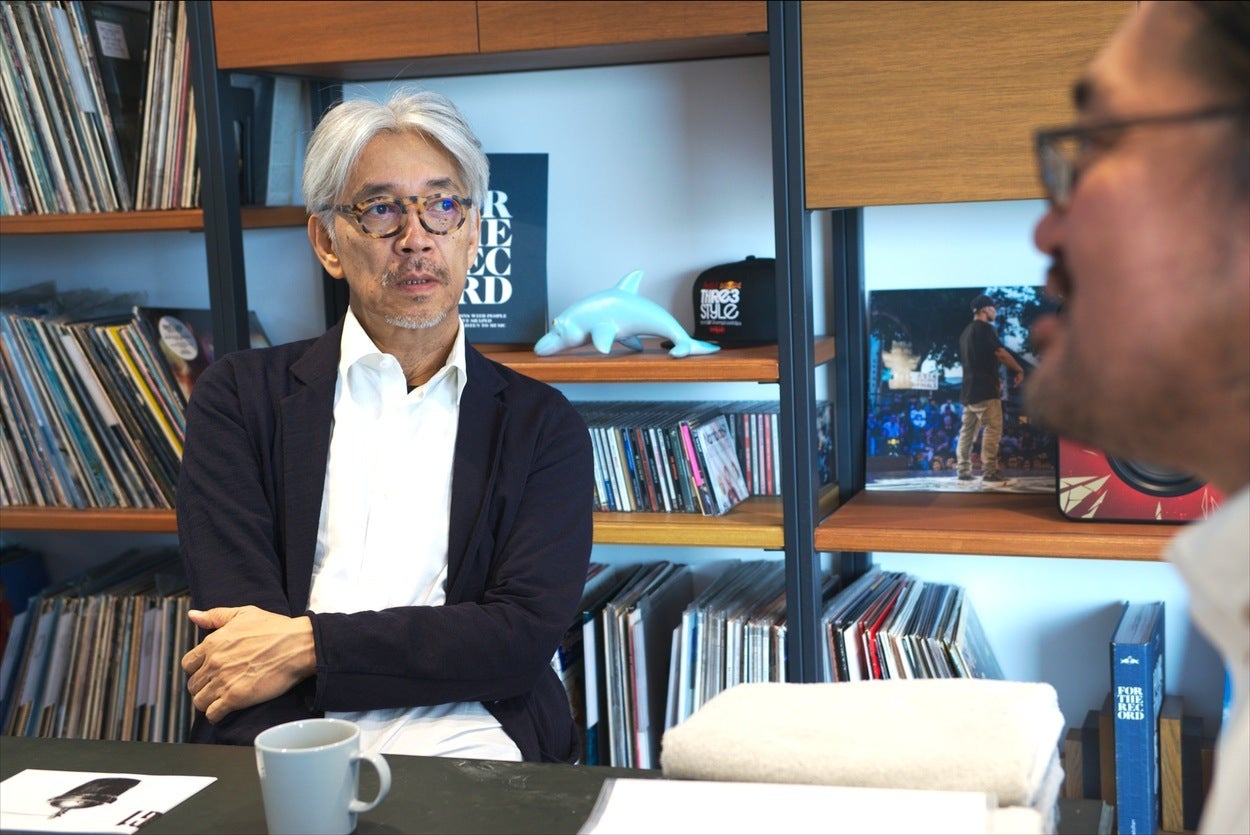

坂本龍一さんと1時間みっちり話した内容をそのまんま源泉かけ流し。

坂本龍一さんのレーベル、コモンズの皆さんがスコープをご贔屓にしてくれているというミラクルなご縁もございまして、ライブやフェスで販売されるタオル『ハウスタオル坂本龍一特別版』を作る事になった勢いにのり、スコープでも販売する事になったもんだから、思い切って対談をお願い致しましたら、レコーディングで超絶忙しい所、時間を作って頂きまして実現してしまったというスコープ夢の対談です。場所は青山にあるレッドブルスタジオ。撮影は写真家でもあり映画監督でもある若木信吾さんにお願いし、どうしたスコープ!消える前の花火の瞬きではないか?とどこか儚さと危うさに僕の緊張感をおおいに交えまして、アッと言う間の1時間をそのまんまお届けします。僕の言葉が少し横着に読めてしまう部分がありますが、そこは猛烈緊張の相槌でして、小声ですから実際は横着ではありませんと前もっての注釈。安心して下さい、僕はいつでも小物感全開ですよ!ではでは、最後まで読んで貰えると嬉しいです~。

—————————————————————–

登場人物 / 教授:坂本龍一さん、シャ:スコープシャチョウ、マネ:マネージャー兼コモンズの方、

加藤:コモンズの方、若木:写真家の若木信吾さん、湯田:コモンズの方(話してる分量順)

写真撮影 / 若木信吾

撮影場所 / Red Bull Studios Tokyo

—————————————————————–

教授:シャチョウですか。

シャ:はい。44歳です。

教授:若いな~。

シャ:いやいや…今日はありがとうございます。よろしくお願いします。

教授:ここでやりますか。ここに座るの??

シャ:はい、じゃあ僕はここで。よろしくお願いします。(冷汗)

加藤:今日は一時間シャチョウとお話していただきます。お話と撮影、最後スコープさんから次回タオル再販売の際のプレゼント用のサインをお願いします。

シャ:すいません、ではよろしくお願いします。

教授:何を話したらいいんだろう…。

シャ:いや、先ずはタオルの結果報告をさせていただこうかなと思いまして…。へへへ…一応総数でいきますと、フェイスタオルが1319枚、ミニバスが782枚、ほぼフェイスについては一日で完売したので。

教授:へぇ~。

シャ:いや、すごかったんです、僕の友達周りも取引先もみんな、え、坂本龍一さんですか、みたいな。それで一気に注文がぱぱっと来てみんなラインで連絡くれたり、あとインスタグラムで坂本龍一さんのCDとタオルを一緒に写真撮って投稿してくれたりして、結構おもしろい動きになってて。あと、yahooニュースにものせていただきまして…。

教授:へぇ~

シャ:はい、とてもうまくいきまして、ありがとうございました、と。

教授:いや素晴らしいです。

シャ:で、また今も売り切れちゃってるので、バスタオルも作ろうっていうリクエストをいただいたのでそれはもう作ってます。

教授:はい。

シャ:はい、で、それは10月に全部そろいますので。

教授:バスタオルはなんか、あんまり出ないんですか?

シャ:いやいやいや、そんなことは無いんですけど、最初がフェイスタオル一色だけっていうお話だったので、それが3色に増えて、さらにミニバスもってなると、ちょっとこれは多すぎるかなと思って、まあバスは置いとこうっていうことになったんですけど、まあこれだけ人気なら、是非、やらせていただければと、思っておりますので…(魂抜けかけ)。

教授:笑

シャ:すいません、僕、坂本龍一さんの音楽を聴く歴が非常に長いので。

教授:へぇ、そうなんですか??

シャ:はい。あの、小学校の時に、いとこがすごいお金持ちで、百何十万のステレオを買ってもらってて、そこでYMOがもうガンガンにいつも流れてて…小学校の時にそれを聴いていて。そして初めて買ったレコードが「音楽図鑑」、あ、カセットなんですけど。

教授:あ、はい。そのいとこさんはいまでもお元気ですか?

シャ:いやーもうずっと会ってないのでわかんないんですけど。

教授:そうですか…今でもお金持ちなんですかね?

シャ:いやーお金持ちじゃないと思います。今はもう流石に。

教授:(苦笑)なるほど。

シャ:「セルフポートレイト」が僕の人生で一番聴いてる曲なんですけど。

教授:えぇ~。笑

シャ:なんだろ、受験の前とか、緊張する時に聴く曲っていう設定になってて、ずっと聴いてるっていう。なので、今回、お話をいただけて、すごく嬉しかった、良かったっていう…。

教授:えぇ。笑

シャ:すいません、猛烈に緊張していて…。

教授:いやいや、そうか~。

シャ:そうなんです。それで、僕らがちょっとお聞きしたいなっておもっていたのが、今回ページの写真は、坂本龍一さんの生活っていうイメージで撮ってみたんですけど、コンクリート張りっていう空間で。あんな感じで大丈夫だったのかなっていう。

教授:あぁ…いや、かっこいいなぁと思いましたけど。

シャ:あれスタッフの家なんです。

教授:うん、いいですよね。まあ、あれよりかはもう少し、木のぬくもりがあるような感じが、自分のニューヨークの家もそうですけど、割と、木の床とか、そういうものが好きですね。

シャ:じゃあ別にコンクリート張りっていうわけじゃないんですね

教授:ですね。けどそれも嫌いではないし、いいと思うんですけど。自分が安心して住める環境っていうと、木をうまく利用したものが好きですね。あと、まあニューヨークなので、レンガが好きで。

シャ: そっか、レンガ。

教授:それで100年以上経ってる古い家を改装して住んでるんですけど、どうしてもレンガを残したくて、改装の建築家に頼む時に、ちょっとでもいいからレンガを残してって、残してもらったんですけど。暖炉のところにレンガがあるんですけど、やっぱり木とかレンガとか、そういう手触り感っていうか、テクスチャーとか、あと経年変化するとか、そういう感じも好きですね。

シャ:じゃあもう完全に、素材がリアルなものが。

教授:そうですね、で、木も色が変わってきますよね、だんだん茶色が濃くなっていったりして。そういうのはとても好きですね。

シャ:あー、だったら、スコープは今後も坂本龍一さんのものを作るのに、ちょっといい(声張り気味)かもしれないです!

教授:ですよ。だからこういうものもだんだんと自分のものになってくるじゃないですか。そういう変化も好きですね。

シャ:じゃあ今の生活をされている中で、仕事じゃなくて家に帰ったりして、リラックスしている時ってどういったことをされますか?

教授:まあ、去年大病をしましたので、それ以前も健康にはとても気を使っていたんですけど、ある意味、一番気をつけていることは健康に関することで、休暇もちゃんととるようにして。まあ忙しくなってくるとそれも難しいですけど。まあ体第一ですので、健康でないと、いい仕事もできないですからね。あなたはまだ若いから大丈夫かもしれないけど、50くらいになったら気をつけたほうがいいかもしれないですね。

シャ:苦笑

教授:40代はめいっぱい走って、50になったら少し気をつけたほうがいい。まあ僕もそのつもりで、気をつけてはいたんですけど、なる時はなっちゃうんだなと思うんですけど。幸いなことに復帰できたので、今はなるべくストレスをためないように。

シャ:ストレス…。

教授:ストレスを抜くために、ヨガをやったりとかね。

シャ:あぁ、ヨガですか。

教授:うん。そういうことに以前から関心はあったけども、本当に身に迫る問題としてやったりとか。

シャ:はい。

教授:あとは、そうですね、ストレスを軽減するために、香り、まあお香ですね。

シャ:あぁ、香り。

教授:元々お香が好きで、コンサートでも舞台袖からお香を焚いて、僕自身もリラックスしながら弾いたり、お客さんにもリラックスしてもらおうって、焚いたりはしてたんですけど、前から。

シャ:はい。

教授:で、家でもお香は焚いたりしていて。

シャ:お茶とか、コーヒーっていう飲みものでいうと、教授は今コーヒーの時代なんですよね。

教授:コーヒー元々大好きなんですよ。50歳くらいまではそれこそ寝る直前にもダブルエスプレッソを飲んだりしてたんですけど、やっぱり50歳過ぎると体が変化してきて、カフェインをあまりとれなくなってきたんで、けどまあ日本茶、緑茶は大好きなんで、今でもたくさん飲むんですけど。最近、コーヒーが体に良いっていう説が出回ってきて、あ、いいんだ、じゃあ元々好きだからこれはいいわい、って思って、また自分で挽いたりとか、ドリップコーヒーを淹れたりし始めまして。

シャ:それはペーパードリップですか、ネルドリップですか。

教授:ペーパーです。

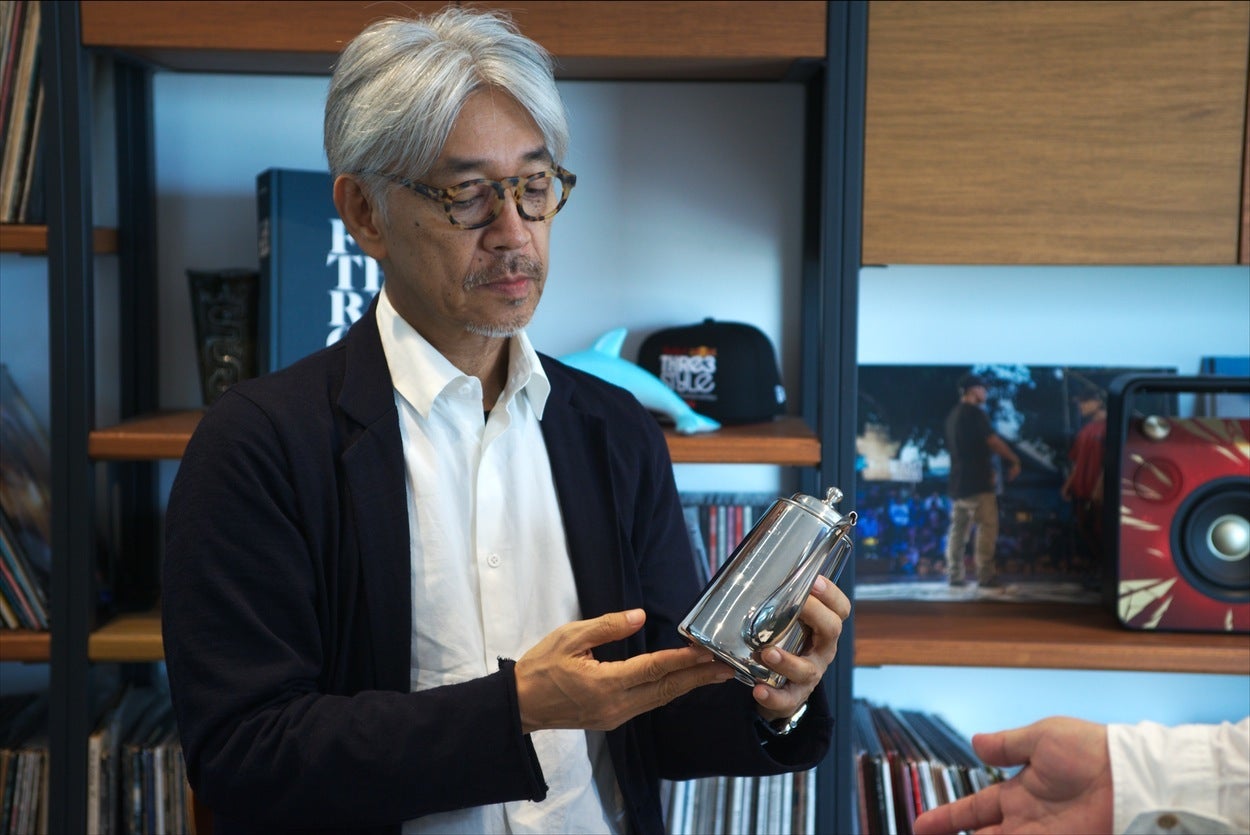

シャ:ペーパーで。今日、教授にひとつ手土産を持って来まして。

教授:えぇ~

シャ:コーヒー好きということだったんで、いつも僕と一緒に仕事をしている東屋さんって会社が東京にあるんですけど、その東屋さんが仲良くしている、あー、でも今はもう無くなっちゃったんですけど、大坊珈琲さんって表参道に有名な珈琲屋さんがあって、その大坊珈琲の大坊さんが、自分で調整したドリップポットっていう。(自ら開封し始める)。

教授:へぇ~。

シャ: これ自分で開けちゃってるんですけど、なんか間違ってますかね。

若木:あー、ちょっと、わかんないです。

教授:わかんないですか。

シャ:あーすいません…(パニック)。

若木:写真的には全然大丈夫です。

シャ:あー、すいません、なんかちょっと色々混乱しちゃってるんですけど、こういう。(披露)

教授:ほぉ~。

シャ:先をすごく細く、大坊さんが叩いて、調整した。

教授:へぇ~。

シャ:大坊さんと東屋さんがイベントしたときの、コーヒーのポットと挽き方の説明なので、よければ。

教授:全くの素人で、見よう見まねなので。

シャ:これはプジョーのミルなんですけど、一番最初の。(パンフをみながら)それで挽いて、コーヒーを淹れるっていうイベントだったみたいなんですけど。

教授:はー、なるほど。

シャ:とにかく、細くお湯が出せるように、大坊さんが全部自分で叩いて調整したやつで。あんまり出回ってないので、新品が無いんですよ。で、東屋さんの周りに3個だけあるっていうことだったんで、一番きれいなやつを奪い取ってきたので。

教授:うれし~。

シャ:よろしければ。

教授:普通にやると、ドボドボって出ちゃって、よくないんですよね。

シャ:はい。

教授:だから、あのお湯を注ぐのが難しいんですけどね、なるほど~これならいいな。

シャ:これだと相当細く注げると思います。

教授:これは嬉しい。わー、これ、お土産?

シャ:お土産です。

教授:嬉しいです。

シャ:色々探したんですけど、僕らが扱っているマグも愛用いただいているっていうことだったんで。

教授:そう。日常的に。

シャ:僕、このブランドのものをたくさん扱っているんですよ。

教授:あぁ、そうなんですか。これはフィンランド?

シャ:はい、フィンランドです。

教授:しょっちゅう行かれてるんですか?フィンランド。

シャ:はい、一年に少なければ1回ですけど、多いと4回とか。ものを作りに行ったりとかしてます。

教授:どうですか?フィンランドって、僕行ったこと無いんですけど、美しいところですか?

シャ:そうですね、人も優しいですし、町もそんなに大きくなくて静かなので、一人でふらふら歩いても何にも怖い事ないですし。あと、なんかフィンランド語って発音しやすい。読むまま話せばいいっていうか、ローマ字読みすればそれで通じちゃう、みたいな。

教授:アジア系の言葉なんですよね。

シャ:なんか似てるんですよね。

教授:うん、ヨーロッパには無い言葉ですね。フィンランドとハンガリーが共通のルーツなんですよね、フン族っていう。フィンランドのフィンはフンから来ているし、ハンガリーのハンもフンから来てるんですよ。

シャ:そうなんですか。

教授:だからフン族系なんですって、あそこは。系統からすると。

シャ:だからあの国だけちょっと違うんですね。

教授:だから北欧の中でも、違いますよね。政治的にもちょっと違いますよね。面白い。アジア系だから、とても親近感を持ってはいるんですけど。音楽も面白いですよね。フィンランドの音楽はね。

シャ:あ、そうなんですか。僕はもうフィンランド行くと、ヘビメタばっかだなって思ってますけど。ものすごいロックな人たちが多いので。あんまりフィンランドの音楽と食事には興味がわいたことは無いんですけど…。

教授:フィンランドの人って静かじゃないですか。

シャ:はい。

教授:でもヘビメタが好きなの?

シャ:えぇ。

教授:でも静かですよね。あんまりしゃべらないでしょ、おしゃべりないでしょ。

シャ:地味ですよね。

教授:寡黙ですよね。

シャ:生活も静かだし。

教授:フィンランドの映画もすごく静かですよね、そこも僕は好きなんですけどね。フィンランドのバンド、ユニットで、パンソニックってパナソニックみたいな、もともとパナソニックっていうバンド名だったんですけど、訴えられそうになって慌ててPanとSonicと二つに分けて、パンソニックにしたんですけど、彼らと割と仲が良くて。で、一緒の部屋にいるんだけど、会話するのに30分に一言くらいですもんね。

シャ:それは少ないですね…。

教授:ボソって、会話になってないんですけど。

シャ:えぇ~。

教授:禅の坊さんが3人くらいいるみたいな感じで

シャ:それはかなり不思議な人たちかな~。僕の周りのフィンランド人はそこまでじゃないですけどね。

教授:あ、そこまでじゃない?あいつら特別なのかな…いや、みんな静かで良いな~って思ったんですけどね。

シャ:フィンランド人は、ものすごいお酒飲むなっていうイメージはあるんですけどね。

教授:あのね、寒いところの人は飲みますね。僕、アイスランドが好きで結構行ってるんですけど、ものすごい飲むんですよね。尋常じゃないくらい…。

シャ:ねぇ、ビールやワインじゃ酔っ払わないからって、途中でウォッカ入れて…。

教授:そうそう、金曜の夜から、土曜の朝まで大騒ぎで、土曜の朝になると、そこらじゅうにビール瓶の破片が街に飛び散ってるっていう。

シャ:あ、ちなみに教授がご自宅で使っていただいているSheepSkinはアイスランドの羊です。長毛種で毛が長いアイスランディックシープの毛なんです。

教授:アイスランドもいかれました?

シャ:いや、まだ行ったことなくて、今一番行きたいところなんですけど。

教授:近いですからね。

シャ:車でちょっと走ってみたくて。

教授:いいですよ~。アイスランドは結構大きな島なのに、人口は30万ちょっとしかいないんで、本当に自然が豊かで、って豊かっていってもアイスランドっていうくらいなんで、そんなに木も多くないけど、でも、美しいですよ。

シャ:フィンランドも田舎の方に行くと、風景はすごいきれいですね。ずっと車でまっすぐ走ったりして。

教授:そうでしょうね~。

シャ:すいません、なんか色々。

教授:あぁ、僕の話しなきゃいけないか。

シャ:あーいえいえ、皆さんに入っていただいて、できれば次の、タオルに続く第2弾の開発会議ができたらどうだろうかって思っているんですけれど、いかがでしょうか。

教授:ぜひぜひぜひ。

シャ:スコープのモノづくりとしては、今の日本の、買って捨てて…の繰り返しから完全に脱しようと、いうところを目指してまして。なので、一番いいのは、僕たちが作って、売ったものがみんなの手元にあって、それが子供にも行って孫にも行くっていうレベルのものを売りたいし作りたいって強く思っていて。なので、フィンランドでこういったものを扱う時も、扱う前に、1930年くらいの昔のものから一回ザーッと集めてみて、それを僕らの生活に落としこんでみて、使ってみて、ということを繰り返していってるんですけど。

教授:素晴らしいと思います。まあコモンズも僕らもそうで、長持ちする音楽、世代を越えて受け継がれていくような音楽を作りたいということは、いつも思っていますけど

シャ:いや、でももうそれ完全にできてると思うんですけど。

一同:笑

シャ:ちょっと言葉にならなくなっちゃいましたけど。

教授:あのーまぁちょっと余談ですけど、僕が割とよく使うニューヨークのスタジオで、アバターっていうスタジオがあるんですけど、そこで80年代に「NEO GEO」を作ってた時はほとんど住んでた感じで、3ヶ月4ヶ月そこにいたんですけど、今でもほとんど変わって無くて、内装とかもやっぱり木がたくさん使われているんですけど。面白いのは、そこで使っている古い真空管のEQとか、コンプレッサーとかプロ用のものは、60年代のものを使っていて素晴らしいもので。当時作ったエンジニアを探してきて、今はもう80歳くらいのおじいちゃんなんだけど、その人にメンテナンスさせてるんだよね。

シャ:へぇ~。

教授:そうやって大事に大事に使ってる。そういう発想が素晴らしいなって思ってるんだけど。

シャ:すごくいいですよね。今回も、教授の愛用のお皿が、スコープに届いたら、割れていた、という…。

教授:ん??

シャ:ものを作るサンプルとしてお借りしたら、僕が割ったんじゃないですよ、宅配便で届いたら割れていたっていう。

教授:あららら…。

シャ:で、金継ぎしたんですよね。本漆で半年かけてきっちりやったので、かなりきれいになって。

教授:金継ぎ良いですね~。

シャ:あれは結構、東屋の社長さんも自ら何度か足を運んで、ここはもっと細くとか、ここは太くっていうディレクションを完璧にしたから。

教授:すごい!

シャ:一応、教授のやつだから!っていうことで、みんな気合を入れて金継ぎさせていただきました。でもその時色々と勉強になったこともあって。金継ぎって僕らの中では1カ月くらいあればできるもんだって思ってたんですけど、半年かかったんですよ。結局ちゃんと聞いたら、今の金継ぎって言うのはざっくり接着剤でつけちゃってるらしいんですよね。本漆で継ごうと思ったら、半年は絶対にかかるっていうのがわかったんで、ひとついい勉強になったなって思って。

教授:そうなんだ。

シャ:でもそうやって考えて、思いついたアイデアなんですけど、例えばああいう借りたような白磁のお皿を手挽きで写して、コンサートで売るっていう発想をすると、あのお皿は作る段階でいくつかは焼く時にわれたりすると思うんですよ。それを全部直しちゃえばいいんじゃないかって思ったんですよね。

教授:そうですね、その通りだ。

シャ:それで歩留まりを一番いい状態にして、直したのは当たり、みたいな。

教授:ですよね、金が入ってね。

シャ:そういう風にするのもアリなのかなって。

教授:いいですね。

シャ:そうすると、コモンズさんがやられてることもスコープがやってることも近いので、そのものでまたプレゼンテーションできるのかなっていうふうに思うんですけどね。

教授:うんうん。

シャ:他にも何かお題をいただければ、作りたい物とか。東屋の社長さんも、坂本さんが必要としているものだったら何でも作るから言ってくれ、って。ひとつとか、ふたつとか、まずは教授が使う分を作って。

教授:それはどういう方なんですか??何屋さん?

シャ:日本の道具を主にプロデュースしているんですね、米櫃もあれば、急須も作ってらっしゃるし、あと最近だと、家具もやってますね、紐丁番をつかった衣桁だとか。日本の道具を作っているんですけど、彼がすごく面白いなって思うのは、今だと、「この職人さんがいなくなったらもう作れないです、だから今のうちに買っといてください」っていうマーケティングになっちゃうんですけど、彼はそれをどうやったら続けられるかを考えていて。生産地に投資もしないといけないし、どうやったらその職人さんが食べていけるのかとか、次ができるのかっていうこととかを、僕たちと一緒にやろうとしていて。

教授:すごいね。総合的なプロデュースっていうことですよね。偉いな、それは。

シャ:ただまあ、リアル趣味がすごすぎて、素材にこだわりが強すぎて、前もお弁当箱が欲しいっていう話をしたら、金属だったら銀。純銀で、内側を金メッキにしたお弁当箱が、一番味に影響がないって言ってて。

教授:すごい、いくらになるんだろう、それ。

シャ:そういうちょっとぶっ飛んじゃってる部分もあるんですけど。

教授:かっこいいですね、それ。

シャ:前も、綿棒入れ作ったからって僕のところにひとつ届いたんですけど、純銀で中は金メッキ。一個十何万って言われて。

教授:すごいね。

シャ:常にエディション3で作られてくるんですけど、ひとつは東屋、ひとつは東屋の社長、もうひとつは僕。もしそういうものがお好きであれば、ひとつは坂本さんに。けど、本当に塗装しないとか、箸も磨きだけで仕上げて途装は一切しない、化学が口に入るのが嫌だって。

教授:いやですよね。

シャ:徹底している人なので。

教授:僕もいやですね~。

シャ:漆も絶対に本漆、とか木も無塗装、仕上げはサンダーを使わず必ず鉋で仕上げるとか。

教授:素晴らしい。

シャ:職人から鍛え上げていくっていう。

教授:なるほど。

シャ:と、そういうところなので、もしそういった道具で、ご入用なものがあれば何でもおっしゃっていただいて。

マネ:割と切実に必要な感じなのは、ペン置き。譜面を書くのにどうしても使うので。

シャ:ペン置き。

教授:ペン置きだとか、お香立て、まああとメガネ置き。

シャ:メガネを置くお皿ですか??

マネ:メガネをはずして、どうしても置きっぱなしになっちゃうので、いつも定位置でメガネを置く場所があるといいなって。どうしてもこういう仕事をしていると、電子機器に囲まれちゃうじゃないですか。コンピューターをメインにして。なので、気分的なことなんだけど、電磁波なんかを緩和してくれるような自然素材のものが置きたいんですよね。で、炭を置いたり、アロマを焚いたり、お香を焚いたりとか。

教授:炭も置くよね。あちこちに置いてあるんですよ。電磁波よけ、みたいな。

シャ:そうですよね、電磁波怖いから、僕も寝る時は携帯絶対に電源OFFみたいな。してませんか??

その他:え~、してない…全然。

教授:僕も必ずエアプレインモードにしてる。

シャ:あー、そうですよね。

教授:寝る時も頭の辺りにあると、脳が影響しちゃうからさ。

その他:超影響受けちゃってますよ。

教授:だーめですよ~。

シャ:じゃあやっぱり主に木の素材ですかね。

教授:木ですね~、木がいいですね。

シャ:優しいですもんね、その方がね。

マネ:ペン立ても、譜面を書きなんかに使う鉛筆を置くようなものは、平たいものだったとして、立てておきたい指揮棒とかピアノのそばに置くようなペン立ては、縦型のものがいいんじゃない?

教授:そうだね、指揮棒とか物差しとかは譜面書く時に使うんですけど、ちょっと長めのものは筒状の陶器のものとか、陶磁器のものの方が良かったりとかしますね。花瓶とかは太すぎちゃって横に倒れすぎちゃう。ガラスのコップだとちょっと細すぎたり、背が低くて倒れちゃったり、丁度いいのがなかなか無いんですよね。

シャ:なるほど。

教授:指揮棒、まあこんなもんですかね(手で30~40cm)

シャ:でもそういったものを作れば、普通の人は定規を入れたりとかそういったことで活用できるわけですもんね。

教授:そういう文房具ですよね。

シャ:それはなんか、出来そうな感じがしますね。

加藤:確かに広すぎると、中のものが広がっちゃうみたいなことはありますよね。結局そんなに詰め込んだりもしないわけですもんね。

教授:使う時にぱっと抜きたいし、詰め込んであるとさ、倒れないようにって思って抜きづらくなっちゃたりしてね。

シャ:かといって、あんまり大きいと邪魔だし。なるほど、やってみるの面白そうですね。

教授:そうですね。

シャ:僕も考えてみます、一生懸命。

マネ:でもほんとに自分が欲しいのは、お香関係。坂本はとにかくしょっちゅうしょっちゅうお香を焚いていて、まあアロマもそうなんですけど、使うのも運ぶのも実は結構難しい。

教授:あのね、例えば長いお香だと、灰が広がって散っちゃうんですよね。で、しょっちゅう拭くんだけど、めんどくさい。それから使うお香にもよるんですけど、穴が大きすぎると横に倒れちゃうから、丁度いいものが欲しいでしょ。そしてちゃんとピシッと立っていて、で、まあ当然灰は落ちてくるんですけど、ちゃんと受けて、ワンショットでポンっとゴミ箱に捨てられるような広さが。

シャ:どこのお香っていうのはあるんですか?

教授:大体松栄堂っていう、京都のお香を使ってます。長いのもありますけど、大体こんなもんですね。

マネ:旅が多いので、松栄堂さんで売ってる旅に使えるお香を入れておく木の筒とかも買ってるんですけど、不思議なことにその松栄堂さんの一番気に入っているこれくらいの長さのがその筒に入らない。

一同:笑

マネ:折るしかない。

一同:苦笑

マネ:長いのを買って折るのか、ものすごく短いのを買うか。でもそれだと半分くらいなんですよね、その筒の。で、丁度好きな長さのはそれにおさまらないっていう。だからいい木の筒でそこにそのお香立ても一緒に入れられて、携帯に便利みたいなのがあったりするといいなと思います。行く先々でお香を焚きたいタイプなので。

教授:泊ってるホテルとかでもよく焚いちゃうんですけど、いい迷惑だよね、次のお客さんもいるのに。

シャ:そんなことはないんじゃないですか?

マネ:ちょっと抹香臭い感じがするから。

教授:外国人とか、わかんないよね。

マネ:よくホテルであるのが、灰皿にお香立てを置いてそこで焚いて、帰ってくるとそれが片付けられちゃってるっていう。

シャ:ああー。

教授:もう大騒ぎ。無いんですけど!ってすぐにハウスキーピングに電話して。

シャ:灰があるから。

マネ:灰と一緒に片付けてあるっていう。真鍮のかわいいのとかあったりするんですけど、あぁ無い!みたいな。

シャ:それは大変なことになりますね。探すのも大変だし。

マネ:だからやっぱりどこかの備品を使わずに、旅行で持ち運びがしやすい、お香の収納もできて全部がセットになっている。で、ぱっと広げたらお香が焚ける、、、

シャ:でもそういったものは、ファンの人はみんなそれをシェアして、同じようにやってみたいって思いますよね。

教授:たぶんちっちゃい引き出しみたいのがあって、それこそ日本の小さいタンスじゃないけど、そういうもののミニチュアで、まあ茶道具みたいな感じで、引っ張り出せばゴミ箱の代わりになるというか、灰が落ちてもそこに溜まって、引き出しの中をポンと捨てて、で、そこに収納してしまえば、そのまま旅行に持っていけるみたいになってると、とても便利だよね。

シャ:はー、なるほど。

マネ:やっぱり細長い、長方形みたいのがいいのかな、きっと。

教授:でもある程度は、灰が落ちるから広さは必要でしょう。

マネ:引き出しを出して上のところにお香をさして、灰は下に落ちる

教授:まあこう傾斜してたらね。細長く灰は落ちるよね。まあそれはそうですね。

シャ:ははは。

教授:傾斜させますか。

マネ:まっすぐ立ってるとお線香になっちゃうから、ちょっと斜めがいい。

シャ:イメージ的に。

加藤:佇まいの問題ですね。

シャ:でもそういうのもちゃんと良い素材できちって作れば、きれいだしずっと使えるし。昔フィンランドで買った木のボックスにガラスのボトルが2つとショットグラスが8個入ったセットがあるんですけど。

マネ:あーすごい素敵。

加藤:かっこいいんですよね。

シャ:そこにみんなウォッカとか入れて、持って行くんだろうなと思うんですけど。で、革のベルトが付いてて、全部木組みの箱できちっと作られてるんですけど。

教授:ピクニック用なのかしら

シャ:そうだと思うんですけど。

教授:ピクニック用品もいいよね。

加藤:理にかなってますよね。

教授:編んであるバスケットとかも、革とか金具がついてたりしてそういう組み合わせもいいですよね。

シャ:あと、ポルトガルの毛布とかも。僕が向こうで一回、本当に羊飼いの人たちがいる世界っていうのがあるんですよ。ほんとに羊としゃべっているような人たちがいて、夏になると山の上に羊を連れて移動して何カ月もそこに生活して、帰ってきて。で、本当に毛を刈ってその茶色の羊と白い羊とで柄を編むんですけど。で、湧水で洗って。そこのやつも、水をグッと吸わせるとものすごく縮んで、撥水性がでて。もともとはマントを作ってたんですけど、そういうのでピクニックシート作ったらめっちゃおしゃれなんじゃないかと思ってたんですけど。ピクニックはされないですよね。

教授:しないですね。

マネ:ピクニックシートですけど、日本に来て特に桜の季節だったりすると、あのブルーのビニールシートが絶対に許せなくって。

教授:あー許せない。そうだね。もうカンカンだね。

シャ:カンカン。

教授:だって、せっかくお花見っていう素晴らしい伝統があるのに、それを楽しんでいるのに、使っているものがあんなに醜い。あれだけはやめてほしいなぁ。御座にしてほしい。

シャ:まあそうですよね。

マネ:ちょっと湿っちゃうから、オイルステンになってるとか。

教授:良いね。

シャ:そういう自然素材に持っていければ。

教授:素晴らしいです。

シャ:僕もそういう風に素材をきちって作っていくと、やはりものって廃れないし、後からそれを欲しいといってくれる人もいるし。けどそこに化学のものが入ると、そこだけきれいなままだったりして気持ち悪くなってくるんですよね。

教授:そうですね。

シャ:そこがキーかなって思って、残るものを作るっていうのを心掛けているんですけど。一気に方向転換をしようとしていて、教授に聞いてみたいことがあって。

教授:ん?

シャ:僕も、ものを作っていくのに、それがどうやったらみんなの中で廃れないのか、とか価値を失わないのか、っていうことをずーっと考え続けていて。いろんなデザイナーがどこを重視してこのものを作ったんだろう、とかいうことを実は考え続けているんですけど。坂本龍一さんの音楽って僕の中でも完全に、懐かしさすら感じない部分があって。

教授:そうなんですか。

シャ:ええ、久しぶりに聴いても、全く懐かしさっていうものがなくて。どうやったらあんな音楽が作れるのかっていうか、どういうところを重視してというか、大事にして音楽を作ると廃れないのかとか。

教授:なんも考えてない。

シャ:あーでもそれひょっとして、僕ずっと考え続けた先に思ったのが、あんまり考えずに素でやるっていう。

教授:うんうん。

シャ:その素をいかに高めるかっていうことなのかなって最近ちょっと思ってたんですけど。

教授:まあ音楽を作っている時は何も考えてないんですね。えぇ、こうしてやろうとかも。まあもちろん細かいテクニカルな作業として、ああしたりこうしたりっていう考えはあるんですけど、全体としては何も無いっていうか。それこそ「音楽図鑑」なんかは過剰なくらいに意味付けとか、冊子も出したりとか言葉をたくさんつけて意味付けしてますけど、あんなのは全部後付けで。作っている時はむしろ何も考えずに作ろうっていうのがテーマだったりしたので。

シャ:ふーむ。

教授:タイトルだって全部後からつけるもんだし。

シャ:あぁ、そうなんですねー。

教授:まあ音楽だからそうなんですよね。こう使うものっていうのはそういうわけもいかないでしょうけど。でも何でしょう、残るものって、飾り気がないっていうかギミックがないっていうか本質的なものっていうか。そういうものが永く残るような気がしますけどね。

シャ:やりすぎてないものっていうことですよね。

教授:うんうん。

シャ:このマグをデザインしたオイバ・トイッカっていう84歳のおじいちゃんがいるんですけどその人に、この作品のコンセプトは何ですかって聞いたら、コンセプトなんてない、って言われて。お前はそんなこと考えてものを作ってるのか、ただ青が使いたかった、それじゃあダメなのかって言われて。あぁそういうことなのかって。

教授:僕の好きな、友達でもあるんですけど、大竹伸朗っていう画家がいて、四国の宇和島に住んでるんですけど。現代美術の作家ってことになってるんですけど。今の現代美術って、コンセプトとか哲学がないと成立しない世界らしいんだけど、大竹伸朗はそんなもんはねぇって、描きたいから描いてるだけだって。とにかく素晴らしいアーティストなんですけど、大竹伸朗以外、ほとんどそれじゃあ通用しないんですよね、今は。

シャ:うーん。

教授:こういう「もの」もそうかもしれないけど、情報過多の社会だから、常に何かの説明を必要としてるっていうか、説明する方もそれで満足するところがあるし、買う方も説明聞かないとわかんないみたいな。音楽ですらそういうところあるでしょ。音楽なんて一番直感的なもんだから、説明なんて本当はいらないはずなのに。聴いてただ好きか嫌いかって、それだけでいいわけなんだけど。

シャ:はい。

教授:難しい世の中ですよね。

シャ:そうですよね。でもそれでいいものを作るってすごい難しい。何も考えずにぱっと作るものが認められるものにならなきゃいけないって、その素を相当高めていかないといけないわけですもんね。

教授:でもね、自分でもたくさん曲があるじゃないですか、1000曲以上あるのかな?良いものも悪いものも当然あるんですけど、やっぱり考えて作ったのはダメですね。

シャ:あぁ。

教授:明らかに。自分でよくわかります。頭でひねくり返して色々、それからまあ、もっと悪いことはマーケティングとかさ、そんなこと考えて作ったこともありますけど、そもそも全然マーケティングにもなってないし。たとえば小室さんみたいな、そういう才能が僕には全く無いので、マーケティングをしてその通りに作ってちゃんと結果も出す、みたいな、小室さんはそういうすごい才能があるから。僕は全く無いんです。ちょっと真似してそういうようなこともやったこともあるんですけど、全然結果も付いてこなくて、向いてないし。音楽的にも、そうやって頭で考えたものは全然駄目だなって思います。だから残っているものは、とにかく自分でどうやって作ったのかも覚えてないみたいな曲はやっぱりいい。

シャ:えぇ。

教授:ほとんど無意識みたいな。

シャ:じゃあ昔の曲とかも、こう聴き直して、ここは今だったらこうするのにな、みたいなことってありますか。

教授:それはもうできちゃってるものだから、あんまりそれをいじろうとかそういうのは無いんだけど。

シャ:全くない。やっぱり素ですね。僕も色々やってくと、難しくなってきてこうすればもっと売れるとか思っちゃうともう絶対ダメだなって。

教授:やっぱりそうでしょ?

シャ:そういう風になっていきますね。

教授:そうですよね。

シャ:素でやるっていうことは、その素を高めないといけないっていう、そういうことですね。

教授:マーケティングってこう、代理店さんたち、彼らのためにあるコンセプトで、僕ら作り手にとってはあんまり関係ないんじゃないかな。

シャ:僕も常にそう思って、あんまり無茶なことやりすぎて、社員のみんな心配してるんですけど。

教授:ちょっと水ありますか。

シャ:あー、もう時間がヤバいですね。

教授:あぁ大丈夫ですよ。

シャ:僕、いつか、でいいんですけど坂本龍一さんのこんなCDがあったら買いたいっていうのを考えてみたんですよ。

教授:なるほど。教えてくださいよ。

シャ:ははは(焦)それは多分、もう無茶苦茶な話なんですけど、例えば僕の家にピアノがあって坂本龍一さんが来てばばっと弾いて帰って行ったっていう体のすごい生っぽいのがあったらいい、すごい。

教授:そういうことはよく考えますよ。

シャ:そういうのはやらないですか。

教授:やってもいいなって思いますよ。あの、誰かのお家へ行って一人のために弾くっていうのはあってもいいなって思うし。

シャ:あぁっ、そうですか。

教授:例えば日本のお茶のこと考えると、主人がいて、お客はせいぜい4、5人で、狭い空間で、まあお茶飲んで、おいしいって言って帰るみたいな、そういうようなあり方でもいいなとは思ったりしてるんですよ、そういうのもやりたいなって思ったり。

シャ:あぁそれ絶対に、ぜひ、あー、やっていただけたら、なんて、あの。

教授:あ、じゃあぜひ最初のお客で呼びましょうか。

シャ:えっ…やったー!

教授:ははは、茶室みたいなのを作って、ピアノがあって、4・5人を呼んでおいしいお茶でもコーヒーでも飲みながら、まあ今日の気分を聞いていただいて、午後のゆったりした時間を過ごすっていう。

シャ:そういうのすごい、ものすごい、そう、スコープの中で写真を撮る時も、テーブルをセッティングしてイメージフォトってやっちゃうともう今は伝わらないので、成戸とかもそうなんですけど、一週間合宿で別荘借りて、スタッフとみんなで住んじゃうんです。その中で出てくる料理とかを全部撮っていくんですけど。

マネ:あー、そうなんですね。

シャ:で、しょっちゅうそれをやっているので、そろそろ若木さんに写真を撮ってもらおうかなって、さっき無茶なお願いをしてたんですけど、なんかそういう風にして、生にしていくことによって、やっぱお客さんは感動するっていうか共感してくれるっていうのがわかって。

教授: うんうん

シャ:やっぱりリアルじゃないところじゃないと見えてこない。そこで今も大阪のgrafさんと。

教授:あー、服部君ね。

シャ:えぇ、いま一緒に家具を作ろうって言って。

教授:へぇ、いいですね。

シャ:で、家具を作るに当たって、僕先ずマンションを買ったんです。grafのリノベーションしたマンションを。で、そのデザインした子に、予算振り切ってもいいから、もう一回好きにリノベーションしようって言って、マックスできた箱に対して、必要な家具を一個ずつ作っていくっていう。

教授:はい。

シャ:でもその前に、ヴィンテージの名品はいくつか置いておいて、それに見劣りしないものを作ろうとかって、ちょっとハチャメチャなことをやってるんですけど。

マネ:ハチャメチャですね。

教授:あのね、お茶のつながりでいくと、そのお茶室の数寄屋造りの京都の職人さんに話を伺ったんだけど、図面がないんですってね、昔から今も。何でも一対一の本物を作っちゃって、それでここをこうしようこうしようってやって、工務店でね。それであー出来たっていうものを、それと同じように作るんだって。だから同じだよね、発想が。本物っていうことですよね。

シャ:その時は、彼らgrafもいくらで売れるようにって予算内で作ってたから、でも予算がなかったらどうするかっていうところで、一緒に話し合って、じゃあもうやっちゃおうって今やってます。で、これからマンションが今月末にできるので、今度は家具を作っていくっていう非常に気の遠くなるような作業なんです。

教授:えぇ。

シャ:でもそうすると、その家具もずっと使い続けられるものになってくるんじゃないかな。

教授:まあそうですよね、絶対そうですね。

シャ:そう、そんなリアルな視点でものを作っていこうっていうのを徹底してるので、そこに音楽もリアルに寄ってきてくれるとものすごく良い。

教授:良いですね。

シャ: なんていうことをハチャメチャにお願いしちゃって大丈夫かなって、ちょっと…(少し冷静になる)。

教授:良いですね。 だからじゃあそういう空間を作りましょうよ、なんて。

シャ:空間をまず東京に作る。

教授:東京でもどこでもいいんだけど

シャ:お茶室みたいな。

教授:まあお茶室にこだわることはないけど、まあピアノはおけた方がいい。

シャ:まあそうですよね。ピアノの置ける。

教授:ピアノを置いて、5人といわず、10人くらいでもいいんだけど、呼んで、お茶でも飲みながらゆったりピアノを聴くと。そういう空間?

シャ:はい。

教授:そこにあるべき机とかは、どういうものかっていうね。

シャ:あーもう完全に貴族ワールドですね。でも面白いですよね。そういう振り切ったものっていうのは面白いですもんね。

マネ:今音楽が売れない、音楽という商品がなかなか売れない時代になっていて、でも音楽聴く人はいっぱいいるんですよね。今回スコープさんと何か一緒にできないかと思った時に、その、スコープさんが扱っている商品とか、webサイトの写真なんかを見ていると、ああいう場所でどういう音楽を聴いてるんだろう?って考えた。そういうところに何か突破口があるんじゃないかなって思うんです。生活の中で聴かれる音楽っていう。そういうものがどういう風に届けば聴いてもらえるのかなっていうことをずっと考えていて。

シャ:あぁー。

教授:やっぱりそうですよね、場所と音楽って密接なんですね。で、よく違和感を感じることがあるんですけど、例えば中華を食べに行って、ボサノバがかかってるんですよね。

シャ:ははは。

教授:すごく違和感を感じるんだけど、だけど待てよと。だったらその中国風のあの二胡の様な音楽がかかってれば合うのかって、それも違うよなーって。けど明らかにボサノバじゃないよなって。ここには合わない、ズルズルっていう…何だろうってよく思ったりするんですけど。

シャ:うーん。

教授:場所と音楽って密接、関係が深いなって。

シャ:そうですね。特にお家で聴く音楽って、みんなたぶん流行りっていう部分で取り込んでいる部分があって、その生活に向いて何か作られたものって、実はあんまりないですよね。

教授:そうだね。

シャ:生活、そのお昼ご飯とか晩御飯、家族の誕生日みたいな時に、ご飯食べてる時に流れる音楽とか

教授:まあ僕の好きな昔のフランスの作曲家のエリック・サティって言う人が、家具の音楽っていう発想を考えたんです。

シャ:はぁ。

教授:壁紙の様な音楽、邪魔にならない、居心地がよくって、だけど良いものっていうかな、そういう音楽って発想。まあだから環境音楽みたいなものをはじめて考えた人なんだけど。

シャ:はい。

教授:参考になりますよ。

シャ:そうですね。でもなんか、ちょっと可能性が出てきちゃってるっていうことですかね。

マネ:めちゃめちゃ出てきちゃってる。

シャ:あは、あははははは…。

マネ:私たちもすごく、なんか別なやり方でできるんじゃないかって思える気持ちになりました。今回初めて。

シャ:いやいや、それはだけど、うちのお客さんみんな欲しいって思うものだと思う。マグカップより売れるんじゃないのかなって。どれくらいCDって売れたらいいものなんですか?っていうのが全然わかってないんですけど。

マネ:問題は、これまでのCDの歴史、30年くらいの中で、CDは1枚だいたい3000円くらいのもの、っていうのが業界内コンセンサスで決まってること。

教授:あんま意味ないよね。

マネ:そう、実はあんまり意味というか理由がなくて、その3000円の中に入ってる音楽をどれだけお金をかけて作っても、あんまりかけてなくても大体3000円なんです。それどうなのっていう。

教授:定価制度だったからね。

マネ:そう、もともと定価制度だったから。

教授:だから一億円かけてつくっても3000円、100万でも3000円。そんな商品他にあんまりないでしょ。

シャ:まあそうですよね。純銀とプラスチックがおんなじ値段。

教授:そうそう。

マネ:全くおかしい。大工さんが一生懸命鉋かけたのと、機械でじゃーってやっちゃったのがおんなじ値段っていう世界で、それが多分今、音楽業界がちょっと壊れている根本原因じゃないかなって私は思ってます。加藤さんはものすごく優秀な音楽の業界のプロダクト管理やっているので、当然コスト意識を持ってプロの仕事をしてて、「コスト度外視」みたいなことを「どうかな?」って思ってしまうと思うんですが、それはまず考えずに、どういう風に音楽を作って聴いてもらえばいいのかっていうところから始められたら..。もしかしたら一万円でもいいのかもしれない。洋服なんかもそうですよね。すごくいいカシミアで十万円だったら、それでも買いたいっていう人もいれば、十万じゃ買えないから一万のでいいっていう人もいるかもしれない。そういうふうにやったほうがきっといいんじゃないだろうかと思いますね。

シャ:っていうこともできるっていうことですね。

マネ:全然、できます。

シャ:今そういう決まりはなくなって。

マネ:今私たちavexさんにお世話になっているんですけど、そこではまだどうしてもCDはだいたい3000円くらいという考えが残ってるのでかなり難しいんですが、じゃあ今回みたいにスコープさんと何か別のことやってみようか、っていうことになれば、音楽業界のルールにとらわれずに考えられるから。

教授:自由だね。

シャ:それは素晴らしいですね。ものすごい。

教授:っていうか、だからまあCDっていう形は結果であって、お茶室みたいに5人来ます、で生で弾きます、午後の2~3時間のいい時間を過ごしますっていう、そういう商品があってもいいわけじゃないですか。まあじゃあ5万円いただきますでもいいんだけど。そのお土産っていうか、その思い出にその日のCDをお付けしますよっていうパッケージのCDで、そういうものでもいいわけですよ。

シャ:それはもう、参加する人すごいですね。もうそこで生で体験しちゃうっていうことですか。

教授:そう、生で体験して、で、帰る時には今日聞いたその生のやつをCDとしてお渡しするっていう。

シャ:それすごいですけど、あれですね、大変ですね。

教授:いやいや。

湯田:今は結構、ライブの後にその日の演奏をCDで渡すっていうのができる時代で。

シャ:えぇ、そうなんですか?

教授:えぇ、いけます。

シャ:へぇ~。

マネ:そういうこともできます。あと坂本がもう一つ、オブジェの様なものから音が聞こえたら、みたいなことをしょっちゅう言っていて。

教授:あぁそうだね。

マネ:インテリアのオブジェクトがあって、そのオブジェクトから聞こえる音楽を作るとか、音楽だけで単体で成立させようっていうことではなく、さっきの家具みたいなこととちょっと近い発想かなって思うんですけど、アロマのように漂う音楽とか、まあいろんなことを言うんです。なんかそういうものでもいいのかなって。

シャ:すごい今ちょっと難しすぎて、ちょっと、はははは…音が出るスピーカーがっていうことですよね。

教授:まあスピーカーじゃないといけないんですけど、でもただみた目はスピーカーではなくて、かわいい置物であったり、なんかこう変わった形のものがあって、そこからアロマのように音が出てる、でまあ気分によって変えたかったら、アロマを日によって変えるみたいに音も変えられるっていうふうにしとけば飽きないかな。

シャ:あぁ、もうオブジェの中に音楽が。

マネ:音源が入ってるっていうことです。その音源自体は、例えば通信できるようになってれば、新しい音に入れ換えることもできる。そういうのは技術的にいくらでもできると思うんですけど…。音楽が分離してるんじゃなくて、インテリアの一部になっている。

教授:って言う話を、京都ベースの名和晃平くんっていう現代美術のアーティストに話したら、面白いって。そういうものをぜひ作りたいなとかいってましたけどね。

シャ:それたぶん、誰も考えてないことですもんね。はは、だれも考えてない…。

教授:そういうビルがあったらといいなって思ってたんですけど。あの、近寄ると匂いの様に音がしている。しょっちゅうワーッてなってたら、そりゃうるさいから嫌になっちゃうけど。たとえばレンガが好きって話したけど、レンガって手触りもいいけど、匂いも近寄るとするでしょ。建築も匂いがあるじゃないですか。アロマがあるじゃないですか。匂いの様な音楽っていうのはいいなってずっと永いこと思っていて。さっきの壁紙、家具の音楽に近いかもしれないけど、そんなことも考えてる。まあそれはちょっと実現するかどうかわかんないけど。

マネ:ビルはね〜。とはいえ振動性のスピーカーっていうのが技術開発が結構されていて、こういうところに貼り付けるだけで、それがスピーカーになるっていうのもあるんですよ。(机の裏側をさわりながら)

シャ:あの、猿山っていう骨董屋さんがあるんですけど、そこが確かそういうのを付けて壁をスピーカーにしてる。ちょっと斬新な感じでした。

教授:スピーカーの形がみえなくて、ここに貼り付けとけば、なんとなく全体が鳴ってる。

マネ:音響機器って無骨なものが多いんでイヤで…。これ置きたくないんですけどっていう機材が、音を聴くために仕方なく置く…っていうことがあるので、そういうこともアプローチのひとつとして考えられたりするのかなって思います。

シャ:いや…なんか、考えてみます。それができるかどうかはわからないですけど。でも、CDとかそういうのができたらまずは面白いと思って、そんなことができれば。なんか多分うちのお客さん、みんなそういうのを求めていて、なんとなく大人になっていくと忙しくて、そういうのを聴く時間もなくて、英語を勉強しないとってずっとヒアリングとかして過ごしていると、たぶんYouTubeで昔聴いてた曲とかを聴いたりして、あー懐かしい、みたいなところで終わっちゃうと思うんですよね。家でこうほんとに生活する時に聞く音楽っていうのは、生活に向いた音楽っていうのは、たぶん画期的に人の生活を変えるような気がするので、そんなことができたら是非。

教授:是非。笑

シャ:時間が、もうそろそろ、あれですね。

サインタイム

シャ:お客様へのプレゼント用に、サインをお願いします。

マネ:シャチョウが、コモンズの、ジョナサンのロゴが大好きって。

シャ:あれはすごいかっこいいですよね。

教授:いいですよね。

マネ:好きすぎちゃって、袋にして全面に。タオルがそれに封入されてるっていう。

教授:合いますね。

シャ:このマグにもロゴをみっちり入れたらどうかっていう。

一同:笑

シャ:なんでもロゴをみっちり入れる…。

教授:(黙々とサイン。)はい。

シャ:あっ、僕のメモリアルフォトを、一枚いいでしょうか。ちょっと大きく引き伸ばして、記念に飾ろうと思って。

教授:はい。

シャ:あっ、ありがとうございます。あ、最後に一枚だけ若木さんと3人でも写真いいですか。僕、お金をいっぱい貯めたら、若木さんに映画を撮ってもらって、教授に音楽を付けてもらったら最高だなっていう、壮大なプランを勝手にイメージしていて。

教授:ほぉ~。

シャ:撮影はフィンランドで。

教授:あ、すごい。

マネ:撮影はフィンランド!?

教授:フィンランド行きたいです、私も。

シャ:ありがとうございます!あー人生で最も緊張した一日だった。

教授:ははは

加藤:平井さんの緊張がつたわっちゃって、私まで緊張しちゃいました。

教授:あんなところに沼がある。面白いね、タモリさんに解説してもらわないと、ブラタモリで。いいねぇ~

シャ:本当に長い時間ありがとうございました。がんばります。

教授:はは。再度握手。

シャ:ありがとうございました。

教授:よろしくお願いします。

2015年10月22日

シエッポを見て、オイバがどれもいいじゃないかと言う理由。

シエッポってのは、どうも他のバードと違う。加えて復刻シエッポとも少し違うものを感じるから、最初のシエッポは独特だ。スコーププレゼンツ、4度目のシエッポは、その初期シエッポと同じ匂いにしたくて、形だとか大きさだとか、考えに考えて、あれやこれやと調整し、修正しまくってきたのだけれど、結局のところ、多少の形の枠組みは必要にしても、あとは口を出さずに素直に作る事こそが、シエッポの魅力を最も高めるのだという事に気付いた。シエッポにはこれという理想形があるわけではなく、生産工程の積み上げ、つまりその作り方がシエッポなのだ。信頼する腕の良い職人が勢いよく作るからこそできる物。だから別の場所で作るとおかしな事になる。プッと膨らませ、ハサミでチョキンと切り込みを入れ、片方は丸く整え頭にし、片方は潰して尾を作る。コテで体の形を整えてクチバシをつけ、そのクチバシが少し下向きになるようハサミでパチンッとカットする。あとは拭き竿から切り取るだけ。特別な装飾や、特別な形を作るために手を加える過程がない。ただ綺麗な色硝子を組み合わせ、手作業のみを素早く積み上げ、小さく単純な鳥を作ったという事なのだ。だから、形は様々で実にバラバラであり、コテの跡だとかハサミの跡だとか、人の手仕事の跡が随所に見える。それらがまとまって、シエッポの魅力なのだから、オイバはどれを見てもいいじゃないかと言うのだろう。そして、これは沢山あるから面白いのだ。沢山作れば作る程に色々なシエッポが生まれるのだから。今回の復刻は昔のバリエーションと手頃な価格を目指し、相当な数量を作る事になってしまったのだけれど、案外良い結果に結びついてしまったのかもしれない。

text:シャチョウ

2015年10月6日

キャンドルホルダーに垂れたロウを取る方法

長時間キャンドルを灯したあと、 思い切り吹き消して、あっ! 移動させようとして、あっ! 飛び散ったり、垂れてしまったロウを スプーンでゴリゴリやる前に、 キズの付かないお手入れ法を試してみてください。

① 60℃のお湯を注ぐ キャンドルのロウが溶け出すのが、約60℃。沸騰したお湯を同量の水で割ると、だいたい60℃になるのでそれでOK!寒い時期や、繊細なキャンドルホルダーは2段階(ぬるま湯→60℃)で温めると安心。

① 60℃のお湯を注ぐ キャンドルのロウが溶け出すのが、約60℃。沸騰したお湯を同量の水で割ると、だいたい60℃になるのでそれでOK!寒い時期や、繊細なキャンドルホルダーは2段階(ぬるま湯→60℃)で温めると安心。  ② 手早く剥がして捨てる ロウが浮きはじめたら、割り箸などでつついて剥がし、手早く引き上げる。シンクの詰まりの原因になるので、ロウは流さずに捨てます。

② 手早く剥がして捨てる ロウが浮きはじめたら、割り箸などでつついて剥がし、手早く引き上げる。シンクの詰まりの原因になるので、ロウは流さずに捨てます。  ③ 磨きながら拭く キッチンペーパーでざっと拭いたら、乾いた布で仕上げ拭き。MQクロス(テックスがおすすめ)を使うとピカピカ。

③ 磨きながら拭く キッチンペーパーでざっと拭いたら、乾いた布で仕上げ拭き。MQクロス(テックスがおすすめ)を使うとピカピカ。  お湯実験をしたところ、 溶けたロウが広い面積にこびりつき、 大変な事に・・・! ランタンは冷凍法がオススメ。

お湯実験をしたところ、 溶けたロウが広い面積にこびりつき、 大変な事に・・・! ランタンは冷凍法がオススメ。  ① 30分ほど、冷凍庫に入れる ランタンが入るスペースがある時がチャンス。レザーハンドルは取り外すのが難しいのでつけたまま入れるが吉。

① 30分ほど、冷凍庫に入れる ランタンが入るスペースがある時がチャンス。レザーハンドルは取り外すのが難しいのでつけたまま入れるが吉。  ② 指で簡単に剥がれます ロウは冷凍すると縮む性質があります。ランタンとの隙間ができて、指でもパカッと簡単に剥がれます。

② 指で簡単に剥がれます ロウは冷凍すると縮む性質があります。ランタンとの隙間ができて、指でもパカッと簡単に剥がれます。  ③ 室温に戻ってから拭く マウスブローで薄く作られているので、力が加わると割れやすい。室温に戻ってから、優しく拭きましょう。

③ 室温に戻ってから拭く マウスブローで薄く作られているので、力が加わると割れやすい。室温に戻ってから、優しく拭きましょう。

2015年9月15日

1930年代 stool60の、 座面ファブリックを ひっぺがしてみっぺ。

stool60の事なら、なんでも知っている。おそらく日本で一番stool60が分かる人物、「北欧家具 talo」のオーナー、太郎さんが、来スコ。シャチョウが資料として買い集めた、1930年代から第二次世界大戦を経て1970年代までのスツール約170脚を太郎さん&シャチョウの2人で、レッツ年代別グループ分け。太郎さんの知る定説に沿ってグループ分け&時代を解明。これはどうなの?という物が出てきたり、定説自体に疑問を抱くような部分があったようですが、最終的には、解明した!!と言ってました。太郎さん&シャチョウ見解の『stool60の見分け方』、そのうち伝授してくれるはずです。で、その解明がひと段落した後、「後で被せたファブリックを剥がすと当時のオリジナルプロダクトが出てくるんじゃない?」そう思われる座面がファブリックで覆われたスツールを思い切って剥いでみることに。怖いですねぇ~、恐ろしいですねぇ~、1930年代のスツール。今、2015年。

↑ ビリってやってやったぜ?ワイルドだろ?

シャチョウが剥がしているスツールはカバーが2枚かけられていて、出てきた元々のオリジナルは、1930年代の一番レアと言われるサンドイッチ型スツール!!!アアルトの本に出てくる古いスツールはだいたいこの形です。

↑クッション的なブツが入っていたぜぇ。

平山が剥がしているスツールはシャチョウの剥がしたスツールと同じ所有者だったと思われ、同じ布が同じように2枚カバーリングされていましたが、剥がしてみると、、、、残念!サンドイッチではない!薄ら汚れたホワイトペイントでした~。

↑リペアもしてくれた。いい人だぜぇ。

太郎さんは、脚と座面の年代が別々かも。と疑問のあったスツールをネジ穴を外して確認中。ネジ穴を見れば、オリジナルなのか、ニコイチ物件なのかが分かるそうです。なるほどー。

↑ ホコリが出る作業は外でやるのだ。

↑二台目チャレンジ。スーパーコスコス中。

二台目に剥がしてみたスツール、現れた座面は黒。が、水性ペイントされていたのか、拭けば拭くほど、色が落ちる。恐怖。落ちるところまでコスコスしてたら木目が見えてきた!

↑スコープのゆるキャラ

最後に座面の周りに残った釘を釘抜きで抜くシャチョウ。コツを覚えたのか、結構早い。

ファブリックをめくってみると、その時代のローテクノロジーなクッション材と年月相応のホコリと供に本来の姿が見えてきて、感動。吉村作治先生の気持ちも分からんでもない。

神奈川から名古屋くんだりまで来てくれた太郎さんに感謝です。

text:スコープ 酒井

2015年8月30日

ヘイニさんのお宅訪問

アラビアのデザイナー

ヘイニ・リータフフタさんのお宅に訪問。

どこの家へおじゃましても、

どんな時間におじゃましても、

必ずおもてなしのテーブルセットが

用意されているフィンランド。

ヘイニさんのお宅も例外ではなく、

お義母さん手作りのベリージュースと

ヘイニさん手作りのキャロットケーキ。

カステヘルミのボウルにお菓子がいろいろ。

ヘイニさんらしいカラーリングの

テーブルセットで向えてくれました。

普段と変わらないように見せかけて、

自然に心地よい時間を作るのが

客人への思いやりだったりする

お・も・て・な・し。おもてなし。の

日本的表現ももちろん心地良いんだけど、

あなたを待っていましたよ!どや!

という、分かりやすいおもてなしも

時には気分良く、こういうのも嬉しいな。

と、新鮮な気持ちで楽しませてもらいました。

その後は、ヘイニさんのアトリエがある、 アラビアファクトリーに向かう。 緑の住宅地を抜けながら10分くらい。 秋のフィンランドは気持ちええー。

アラビアファクトリー内にある

ヘイニさんのアトリエ。

スコープがお願いしていた

椅子のアートピースが少し出来ていた。

アートピースを同じスタイルで

作っていくのは、苦手だわ~。

と話すヘイニさんに、

え?なになに?同じじゃなくていいよ!

むしろ自由でバラバラで

好きなように作ってもらっていいのに!

そのほうが面白いよ!

と、シャチョウ。

その言葉を聞いたとたん

良かった!イエローとかラスターとかも

使いたかったのよね!

と、ヘイニの顔が

晴れやかになってました。

ヘイニさんらしい色の小さな椅子が

たくさん出来てくるんだろうな。

今から楽しみ。

おまけ

アラビアファクトリーの煙突と比べると

シエッポはこのくらい。

フィンランド出張記

text:スコープ 酒井

2015年8月28日

iittala 2日目。試作が出来上がってきた!

iittala 2日目。今朝も昨日の会議室からスタート。

扉を開けると昨日試作したポムポムベースが!

昨日冷却コーナーへ入っていくポムポムベースを見て、大丈夫?オレンジ色を作ってない?と素人目に心配していた固体も、熱が取れると、鮮やかなパウダーイエローになってました。個人的にすごく惹かれるイエロー、ファンタスティック。

それを見ながら、今、デコレーションの数を揃えようかとか、ブルーの色を変えようかとか、カットは入れない方がいいかとか、オイバに見てもらう前段階の試作を詰めているところです。

それに加えて、ポムポムミルクピッチャー、ポムポムバードも作ったし、フローラのユニークピースも出来上がってきた。いろいろ作りすぎてシャチョウパニック気味。

フローラのユニークピースは、今のサイズラインナップにない19cmボウルの型を使い、 ガラスの色を混ぜてチャレンジ。

上の3つはクリアとカラーガラスのグラデーション。出来上がってみたら想像していたよりグラデーションが分かりにくい印象。

下のフローラは、クリアガラスにカラーガラスのフレークを混ぜたフローラ。オイバの昔の作品 “Tahiti” が元ネタですが、グリーンとイエローがフローラによく合っていてすごく素敵。

シャチョウも「早くオイバに見せたいやー。」とかなり気に入っている様子。

ミーティングがシリアスになるとシャチョウはタヒチフローラを眺めて「これええやー。」と、現実逃避してます。笑

おまけ

iittalaの食堂のkastehelmi17cmプレート30枚と比べるとシエッポはこのくらい。iittalaガラス工場より。

text:スコープ 酒井

2015年8月27日

諸々、諸事情により なんとオイバ不在!

オイバとポムポムベースを試作する。

今回の出張で一番やりたかったこと。

がっ! 諸々、諸事情によりなんとオイバ不在!

シャチョウ焦る。ひゃー。鬼汗。

それでもシャチョウの指示でiittalaの方と職人さんが動いてくれるという奇跡。寝ずに考えたアイデアをiittalaガラス工場の会議室で皆の前で指示スケッチまとめてます。今。

オイバが今日の試作を見たら、「なかなかだな」と言ってくれるよう、実際にオイバポムポムを作る時の参考にしてくれるよう、職人さん達と協力しながらナイスポムポムを試作してきますよ!

今試作をしてくれているのはヌータヤルヴィ時代からのガラス職人「みつるさん」。左のメガネがピカってますが、日本が誇る素晴らしい職人さんです。

朝のミーティングで、シャチョウの希望する形のポムは割れる可能性もある。iittalaの方がそう言っていましたが、ナイスブロワーみつるさんのおかげでいまのところ順調であります。

この後チャレンジするデカポムポムは、更なる破損との戦いになりそうですが、レッツ!チャレンジ!いってみよう!以上、50度くらいありそうな釜付近から、見てるだけの酒井がお伝えしました。シーユーネクスタイム!

text:スコープ 酒井

2015年8月21日

小鳥の宝石箱やぁ~。

今日のスコープは、

シエッポ1,000羽×3色

全羽検品&撮影の

壮絶現場からお伝えします。

壮絶なのは、

検品スタッフと撮影スタッフ。

ひよこ鑑定士も怯む数のシエッポを

一羽一羽手に取り検品。

特記事項をメモ。

シリアルナンバーをチェック。

そして撮影。

最初は、若干暗めの撮影場所での

手彫りのシリアルナンバーの確認に

文字が小さいわ、読み取りにくいわで、

相当な時間がかかったという

撮影スタッフの平山(昭和47年生)も、

1,000羽に近づくにつれて、裏返せば

シリアルナンバーが浮いて見えてくるほど、

ナンバー読み取り機能(だけ)が

進化したと自慢してました。

もう手にする事ができないと思っていた

オイバトイッカのバードの原点”sieppo”が、

一面に並んでいるという、奇跡的な風景。

ひやかしで見に来ただけの私にとっては

これはもう、パワースポットやー。

検品スタッフは目線の高さに並べて

丁寧にチェック。

これが3,000羽続きま~す。

スタッフ熊澤(写真左)に

全羽見ての感想を聞いてみると、

クリア×オレンジとイエロー×アメジストは

だいたい安定した形で、

クリアが一番個性溢れているとのこと。

そうだ、そうだった。

2月にシャチョウが現地で

シエッポ製作に立ち会った時に

「初期衝動型シエッポ」と名づけた

前のめりのシエッポもこの中にあるはずだ。

初期衝動型

iittalaのガラス職人さんにとっても

シエッポを作るのは、ほぼ初めての事。

だから一番最初に作ったクリアには

職人さんのさぐりさぐりな感じが溢れている。

この後に続くシエッポの形は

きっと安定してくるんだろう。

1羽だけ買うとしたら、

理想の形を求めてしまうけれど、

15羽コンプリートするつもりで

シエッポ貯金をしている私にとっては、

試行錯誤感がビシビシ伝わるシエッポも

気になるところ。何羽か群れを作るなら

そんなシエッポが混ざるのも面白い。

クリア選びがキーになりそう。

そんな風に感じました。

以上、現場から、

酒井がお伝えしました。

text:スコープ 酒井

2015年7月9日

傘の撥水加工を甦らせる技をやってみた。

気に入っている傘なのに、何年か使っていると、撥水力がなくなり、生地もダルンダルンになってくる。特に、グシャッてなる折り目部分に至っては、もう弾く気もないらしい。雨、染み込み、傘、重たくなる。無念。寿命か。諦めかけていたところに、アイロンひとつで撥水が復活するという素敵な情報を小耳に挟んだ。インターネットで調べてみたら、もうすでに話題になっている方法みたいで、完全に乗り遅れてる感じもするけれど、まだ乗り遅れている人がいると思うから、われが最初に思いついた人間かのように、ブログに書き留めておきます。なになに?って反応の人は、以下をどうぞ~。

撥水復活☆その方法乾いた状態の傘に、スチーム機能なし・中温でひとコマずつ、裏からアイロンをあてる。※高温や、中温でも長く当て続けると※溶けて破れることもあるので適度にね。※子供の傘など一部分ビニール窓に※なっているものは気をつけて。※当たり前だけど溶けるよ~!やることは、これだけ。ドライヤーの熱を加える方法もあったので試してみたのですが、やめるタイミングが掴めず、そこそこ時間がかかりました。アイロンだと、ついでに折りジワも伸びて新品のような仕上がりになるから、達成感があり、すごく気持ちよい!なぜ撥水が戻るのかを説明しますと、傘の撥水加工に使われている「フッ素樹脂」はミクロの世界でハスの葉のように細かく突起しているのですが、開閉時の摩擦や手の汚れで突起が寝てしまうと、水を弾かなくなるというわけ。それに『熱』をくれてやるとまた突起が起き上がるから、撥水加工が復活する。というわけ。(ネットで調べた情報ですが。)

そして、アフター画像がこちら。↑なんということでしょう。あれほど水を吸い込んでビタビタだった使用歴6年のSENZ折り畳み傘が、水弾き10代(後半くらい)にー。雨粒がコロコロと軽快に転がり落ちていくではないですか。買った時と同じやー!とまでは言いませんが、70%~80%は戻る感覚。新しい傘を買わなくても、防水スプレーを買わなくても、定期的にアイロンをかけるだけで長く良い状態で使えそう。効果が目に見える作業は、なかなか愉快なものなので、思い当たる傘あるある!って人は、是非、試してみてくださーい。

2015年6月5日

スコープオリジナルバード第五弾 KYHJYU(キューヒュー)が出来た日のはなし

新しいアイテムを作るには まず、元となる新しいアイデアが必要で、 そこがとにかく難しい。

ただ、面白い物を作ろう、新しい物を作ろう、 なんてザックリした話では現実、進まない。 絶対にアイデアがいる。

で、僕が思いついたのは、 昔から欲しくて欲しくてたまらないポムポムベースと 大好きなバードを合体させるという方向である。 デザイナーではないからDJ的作業しかできず、 スコープ支持派の皆様には申し訳ない。

僕のイメージでは尾がポムポムしてくれたらいいなと、 そんなイメージからのアイデアだった。 それをオイバの家へ行き、直接伝えると 『では、やってみよう(オイバの言葉)。』 とにかく作ってみる事になった。

これが実に周りを、とにかく驚かせた。 何故かというと、体調を崩し、オイバは一度倒れ、 もう引退だ。が口癖になっていた頃だったから。 もちろん外出も殆どしていないので、工場へなんて とてもとても行っていなかった時だ。

本当は僕がオイバの家を訪れるのもどうか? という話があったんだけれど、 一部の人に僕が行くとオイバがヤル気を出して 元気になるかもしれない。そう考えてくれる人がいて 僕はオイバの家へ行く事になったわけです。

で、実際にヌータヤルヴィへ行く事になって 試作をする事になった。流石に心配だからと 僕らとも仲良くしてくれてるオイバの姉ちゃんも 同行してくれる事で遂に決行となった。

オイバと一緒にヌータヤルヴィガラス工場へ向かう。そして到着するなり、オイバは軽く職人と話す。僕が書いてきたアイデアスケッチ的な紙、そして 多くの人から小さ目がいいと言わていたのでビンテージバードで特に欲しいけど見つからないSuloとSoljaのボディをベースに作りたいと資料を渡してあったから、それをベースに話していた。

で、気付くとオイバがいなくなっている!ドロン!だけど、ここから予想もしなかった流れに!

僕の周りにガラス職人が集まりだしたのである。そして皆が僕からの指示を待っている。さぁ。どう作る?そういわんばかりに待っている。

そうオイバのする仕事を何故か僕がやる事になっているのだ。かなり慌てた。

けれども、一度オイバと試作している経験もあるので、どんな風に進めるのかも大体は理解している。

案外いけるかもしれないと思ってしまった。

自分のイメージを職人に伝えて、バードの本体に尾をポムポムしていく。

だが、やはり、どうにもうまくいかない。思った場所につけてくれなかったり とにかく思うようには出来ていかない。難しい。そして勿論、どれも洒落たバードにはならない。同行したスコープスタッフは凄くイイ!カワイイ! と名太鼓持ちの如く緊張する僕を鼓吹してくれるんだけど、やはり、どこか違うのだ

そうして5種類ぐらい作った所でオイバ登場。僕が作ったバードを見る。「まだまだだな」と一言。当然だ。オイバが僕のアイデアの続きの試作を始めた。

まずできたのは、僕の作った試作を修正したスタイル。オイバもイマイチだったようだ。オイバのも僕のもイマイチ。そもそもアイデアがイマイチなのかもしれない。

そこでオイバは閃いたようだ。職人を呼び集め色々指示をだす。

そして大きく方向を変え、黒いボディーに尾の色目をポムポム化したような新しいバードが生まれた。

僕の考えていたのとは違う新しく綺麗なガラスのコンビネーション

そんなポムポムした尾になった。それは、まるで脚なしキーックリの子供みたい。 子供っていうか青年ぐらいか?

尾がとても特徴的で、実に洒落ている。黒いガラスはあまり好きではないのだけれど、その分、綺麗な尾が強く引き立って見える。

これは素晴らしい!そして新しい!こうして完成したバードを見たオイバも大きく頷きとても満足はしているようだけれども、実はそれでは終わらなかったのだ。

「お前はポムポムが好きなんだろう。だったら、新しいポムポムを作るか。」

そうして僕のノートにデッサンを始めた。この続きは!?その続きの物がフィンランドから出荷された頃に話そうかな。

あっ、最後に。このバードの名前、実に謎に包まれています。 後日オイバに名前を付けて欲しいと伝えると、「キューヒュー」と、オイバの口から ゆっくりと吐き出されてきた名前です。意味を聞いても何も言わない。ただ「キューヒュー」と。フィンランド語でも何語でもないようで、アノーみたいなものなのかもしれない。だが、バードにとても良くマッチした洒落た名前だ。キューヒュー、息を深く吐き出すようにキューヒューだ。

オマケ!次回予告!続きは寒くなる頃かな。

2015年5月5日

一番欲しくて欲しくて たまらないのが、POMPOM VASE

フィンランドを代表するデザイナー

オイバ・トイッカ。御年83歳。

バードにフローラ、カステヘルミと

数々の人気アイテムをデザインし続ける

彼の作品の中で一番欲しくて欲しくて

たまらないのが、POMPOM VASE。

1968年の作品です。

25cm~60cmとかなりの大きさがあり、

どれも一点物として製作された物なので

なかなか、手にする機会がない。

写真はフィンランドの知人宅ですが、

この作品は知人も譲る気、完全にゼロ。

と思ったら先日開催された

オークションに出品されていたので

落札しようと壮絶に燃えたのですが。。。

エスティメイト:2,000ユーロ

落札価格:18,800ユーロ

あかーん。完全に無理です。

オイバのPOMPOM VASE

(スコープでは通称ポムと呼ぶ)

は最高だ。これは本当に洒落ている。

って思うのは僕だけなんだろうか。

text : シャチョウ

2015年4月25日

エーツーでカーエアコンを除菌消臭

家のエアコンフィルターに エーツーするとかなり効くと聞いたので、 ゴールデンウイークに入る前に 車のエアコンフィルターを 是非ともエーツーしておきたいと思った。 ところで、車のエアコンフィルターって どこにあるんだろう。調べてみたら、 助手席の足元の扉を外してぇー、 エバポレーターなるメカを取り出してぇー。 これは素人が出来る範囲の メンテナンスじゃなさそうだ。 そう思って、A2ケアの方に 簡単で超効果的な、 車の除菌消臭方法を教えてもらいました。 それがこちら!

★カーエアコンの除菌消臭方法★

1エンジンをかける。

2車内循環モードでエアコンを「強」。

※ 送風口は「足元」以外を選ぶ。

3助手席の足元(まれに運転席側)に

吸気口があるので、

足元めがけてスプレー。

以上。 何度か噴霧&吸い込みすることで、 フィルターまで行き届き、 除菌消臭に有効というわけです。 エーツーがスーッと吸い込まれていく 様子が目でも確認できます。 走行距離10万キロ超えの私の愛車も 空気クリーンナップ!浄化~。 エアコンの送風口や座席シートに 直接噴霧しておくのも良いそう。 そして、エアコンがくさいのなんの と言っていても、一番汚れていて 菌がいっぱい付着している場所は、 ハンドルとシフトギアという事なので、 ここもお忘れなきよう~。

2015年2月5日

どーしても気になってしまってイッタラ工場へ(シエッポ製作四日目最終日)

さて、帰国の当日、ヘルシンキ経由で

レンタカーを飛ばして空港へいけば

それにて今回の出張は終わりなんだけど

どーしても気になってしまって

イッタラ工場へ寄り道して

午前中はシエッポチェーック!

そして日本へ帰る事にしました。

これにて4日連続イッタラ工場。

それも朝からずっといる(笑)

こんな人は他にいないよねってイッタラ

の人に話したら、まーそうだけど、

デザイナーはみんなこんな感じで、

オイバは君ほど細かくなかったみたいな

言葉が聞こえてきて何か笑えました。

でも、こんな風に物を作るのは面白い。

オイバがどんな風に考えて

どこを大事にしてシエッポを作っていたのか、

それが現場に立って今少しわかった様な気が

しています。実によい勉強になりました。

そしてシエッポがいい感じになった現在は

石本先生と和食器を作る事とか

まだ公開してないコラボネタについての

アイデアが噴出しているから、今は結構

のってて、この調子で2015年を突っ切り

たいなって思ってます。

一応、零細ながら経営者でもありますから、

会社を経営するって事もちゃんと考えない

といけないけど、ちょっと今は物作りに

没頭しすぎる傾向です。

暴走しないようにの注意報発令中。

text:シャチョウ