2020年2月10日

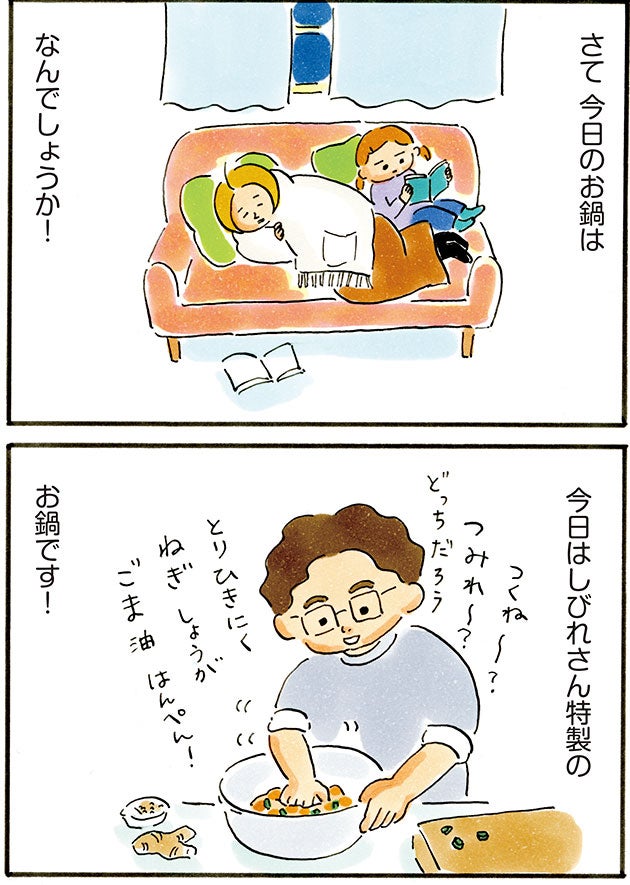

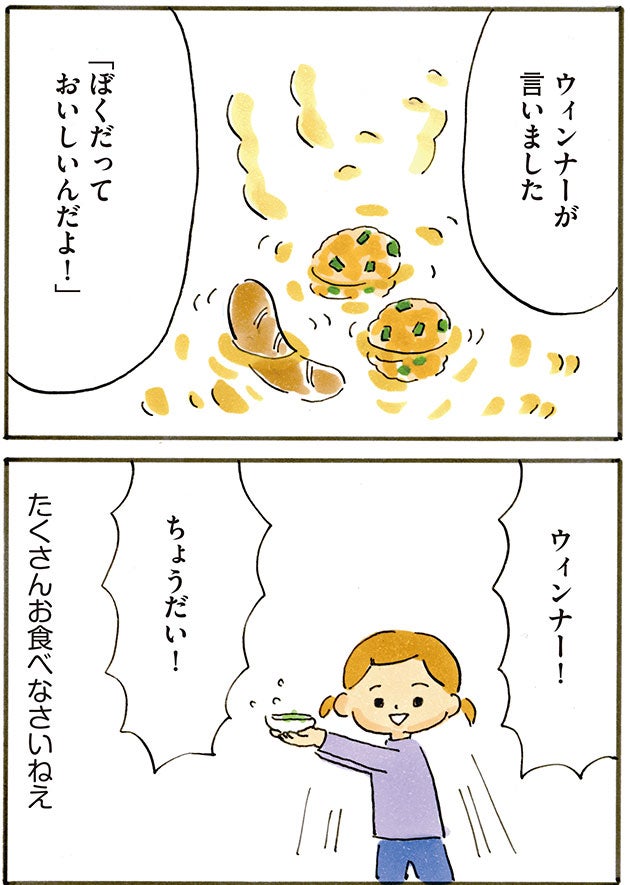

第62回 つみれ?つくね?

2020年2月1日

2月の食材「しじみ」

寒しじみの味噌汁で、

自分好みのうま味を知るの巻

その日のご飯の汁物が“しじみの味噌汁”だと、娘が高確率で「おかわりある?」と聞いている気がします。天然の出汁かとか、体にいいとか、全く考えてないだろうから、ただうまいんだろうなぁ、こういううまさが好きなんだなぁと、一生懸命小さな貝の身を食べる姿を眺めながら僕は考えていたりします。

世の中に「うまいもの」はたくさんあります。僕もコンビニをうろうろして気になるものを買ってみるけれど、だいたい良くできていてうまい。そんな食品を手軽に買えることってありがたいなと思う反面、どの食品も見事にうま味が強いから、細かい加減が少し分かりにくくなっている気もしています。それじゃあせっかくの「食べる」という楽しみの幅を逆に狭めることすらあるかもしれない…とも。

たまにはシンプルな食べ物を、その素材ならではのうま味の強さ・余韻の残り具合・後味のすっきり度など、考えをめぐらせながら味わってみてほしいなと思います。あらためて自分の好みの美味しさ、うまみの加減の輪郭がはっきりして、料理や食事の楽しみ方のヒントになるはずなので。

それでは、ここからはそのシンプルなうま味たっぷり、しじみの味噌汁の作り方を簡単に。 500mlの水に昆布を入れて30分ほどおいて味をひきだしやすくしておき、火にかける直前に洗ったしじみを加えます。

火加減は弱めの中火くらいで、いきなり沸騰させるのではなく、じんわりとあたためていき、しじみと昆布から旨みを引き出します。沸いたらアクを丁寧に取り、昆布も取り出します。そこへ味噌大さじ2、酒大さじ1ほどを加えたら完成、むずかしいことはありません。仕上げには好みで粉山椒をふってください。

ちょっと専門的な話になりますが、昆布のグルタミン酸としじみのコハク酸の合わせ技で、【うま味の相乗効果】なるものが発動し、感じるうま味の強さが倍増すると言われています。もちろん昆布なしでも作れるけれど、口にしたときの飲みごたえも、余韻がありつつもすっきりとした後味も、どちらもかなえてくれるので、ぜひ一度おためしを。

水500mlに対してのしじみの分量は200gほど。また、しじみは冷凍するとうま味が増すよ!といたるところで聞きますが、確かにうま味は増すけれど、若干泥臭さが出てくることもあるので好みにもよるかなと。冷凍せずに昆布を合わせてうま味を倍増する、これがいちばんな気がしている冨田なのでありました。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

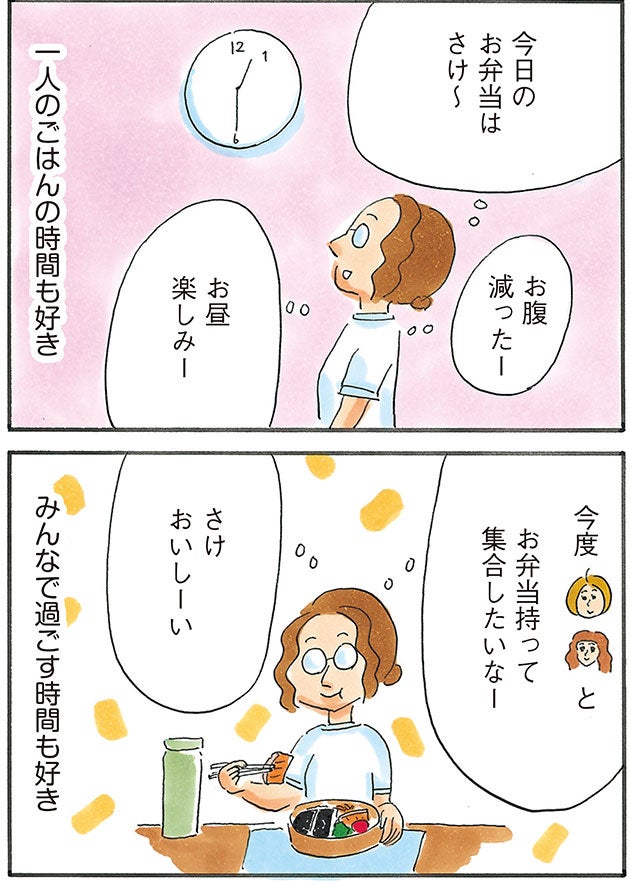

2020年1月10日

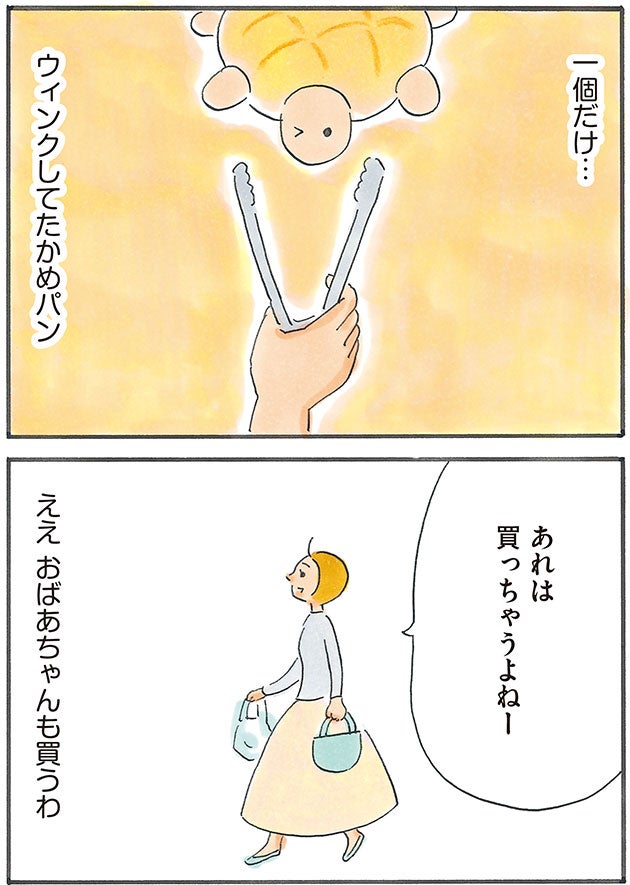

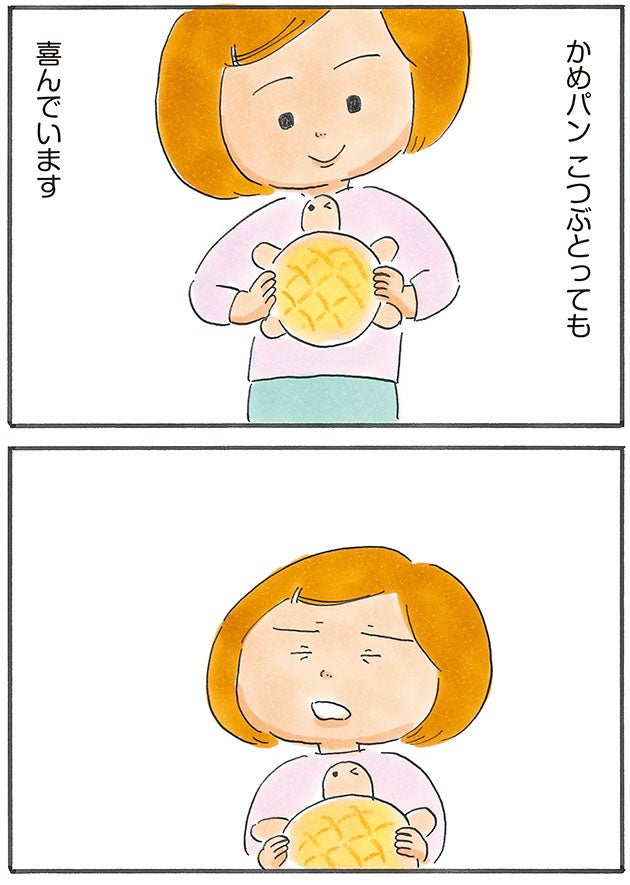

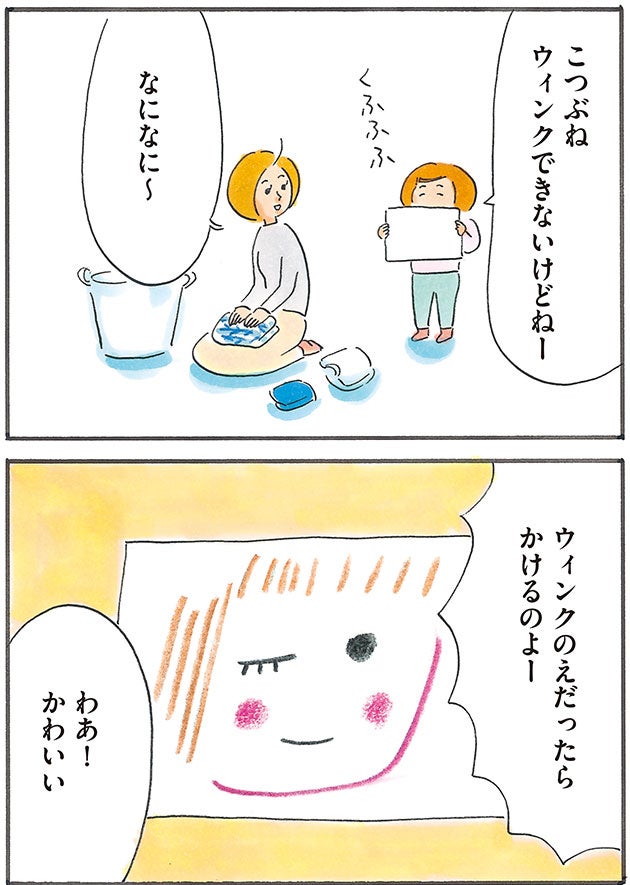

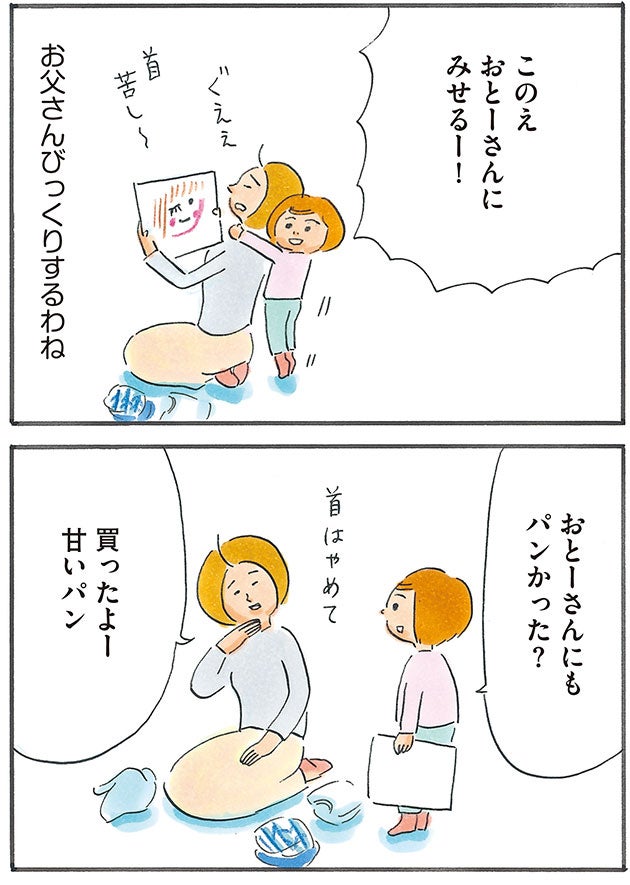

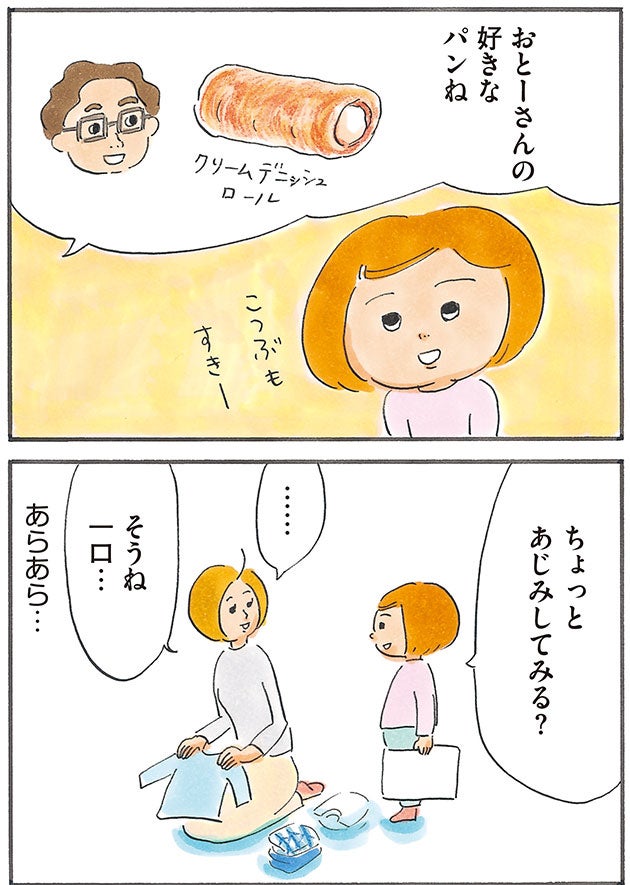

第61回 ウィンクのかめパン

2020年1月1日

1月の食材「新海苔」

アルミホイルで包むからこそ

しっとり旨み濃い海苔の味

アルミホイルで包んだおにぎり。いろどりは良くないし、アルミホイルが絶対くしゃくしゃになるので、「映え」させるのはなかなか難しい。でも、今回僕が紹介したいのは、超おすすめ弁当とも言える、その「アルミホイル包みのおにぎり」です。

ラップに包んだおにぎりを持っていく人も多いけれど、比較検証好きの僕は、包むものだけ変えて数時間おいたおにぎりを食べ比べてみましたが、ラップよりもアルミホイルに包んでいたものの方が確実に美味しい!と思いました。

アルミの効果で保温もほんのりとされつつ、ゆっくりと冷めたおにぎりは、米もべちゃついていなくて、やわらかくなった海苔の旨味は濃く、味付けが塩だけでも味わい深いんです。

それに、おにぎりって、「お腹減った!米食べよ」っていう、ストレートな食べ物でもあるからか、かっこつけないのが似合うんじゃないかな。

参考までに僕の握り方を紹介すると、ご飯は炊きたて、海苔は全形を用意します。全形の海苔は正方形に見えて若干長さが違うので、長い側面を三等分にハサミで切り、ざらざらした面を上に乾いたまな板などに置いておきます。

ご飯を茶碗に取ったら、手を冷水に浸して温度を下げてから、清潔な布巾で軽く水気を拭き取り、塩を手の平に広げます。これをやっている間に茶碗のご飯が少し冷めるので、そうなれば三角に握ります。握ったおにぎりを海苔の中央あたりに乗せて、奥と手前からはさめば出来上がり。粗熱がとれたらアルミホイルに包みましょう。

はじめに「映えない」と書いてしまったけれど、ある意味とてもかわいいというか趣のあるものかもしれないと思うのは、駅のホームの学生がアルミホイルから取り出したおにぎりを食べているところを見かけたことがあるけれど、食べてエネルギーをチャージしているということが、分かりやすく伝わってくるんですよね。毎日を頑張ってる感じが、いいなぁと思うんです。

ちょうど今は新海苔の季節で、香り良く、やわらかめなのが特徴でもあります。ぜひ海苔の旨味たっぷりのアルミホイル包みおにぎりを鞄にしのばせて出かけましょう。

そんなわけで、おにぎりの海苔の好み(パリパリ派orしっとり派)を決めるのは、ぜひラップじゃなくてアルミホイルで包んだものを食べてからにしてほしい!なんて思っています。また、海苔は産地よって、味わいや香り、口どけなどの特徴に差があるので、いろいろ買って比べてみるのもいいかもしれませんね!

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2019年12月10日

第60回 みかづきとまんげつのプレート

2019年12月1日

12月の食材「かわはぎ」

たまにはさっぱり系のお鍋で、

かわはぎと野菜の美味しさを堪能!

スーパー散策が趣味でして、冬がはじまると、拡大した鍋つゆコーナーに必ず行ってみます。ほほぅ、このメーカーは去年のあの商品が売れず、差し替えてきたな…なんて思いをめぐらし、手を替え品を替え、新しく出てくる鍋つゆ商品を吟味します。

「トマト鍋」や「カレー鍋」が流行ったときには買って試してみましたし、それを受けて「これが白ごはん.com流のトマト鍋や!」と、カッコつけて家族にふるまったりもしました(笑)。こんな風に、家のご飯のバリエーションが増えることって、楽しくていいなぁと思います。鍋料理って、ちょっと気を抜くとマンネリ化しがちなので余計です。

さて、鍋料理で僕からひとつ提案できることがあるとすれば、冷凍もできて手軽だから、つい豚肉や鶏肉を鍋の具にすることも多いと思うけれど、それをごそっと魚介に置き変えてみませんかってこと。いつもとはひと味違う、クリアで旬のつまった味わいの鍋が楽しめるからです。

冬の時期は「かわはぎ」が特におすすめ。白菜や長ねぎなんかの淡白な野菜と相性ばっちりの白身で、骨から身もはずれやすくて食べやすい魚です。

野菜は、白菜、長ねぎ、大根と人参は柔らかくなりすぎないよう棒状に切ります。他には、きのこ類に豆腐やちくわ、それから、くず切りや餅巾着なんかも嬉しいかも。さっぱり系の鍋なので満足感のあるものや食べる人が好きなものを脇役具材としてたっぷりと用意しましょう。

まずは土鍋に水と昆布1~2切れを合わせ、昆布の味を出しやすくするため30分ほど置くので、その間に下ごしらえを進めます。かわはぎは1尾を半分に切って、鍋に湯を沸かし、身をさっと落として霜降りします。身全体が白くなれば引き上げて、後は他の具と盛り合わせておけばOK。ちょっとしたことですが、これで臭みが抜けるんです。

食卓についたら、大根、にんじん、白菜の芯、長ねぎだけを先に入れて火にかけ、沸いたら昆布を取り出します。あとは他の具材を入れ、火が通ったものから順にポン酢につけていただきましょう。鍋料理だと、プリッとしたかわはぎの美味しさが手軽に味わえるところがいい!

最後の〆はやっぱり雑炊かうどん。もし魚屋さんで「肝も入れとくよー」なんて嬉しい買い物ができていたならば、肝入りの味噌雑炊は美味しく食べやすいのでチャレンジの価値アリです。

かわはぎは下ごしらえで、ヒレをキッチンばさみを使って切っておくと、鍋で煮やすく、身も食べやすくなります。また、かわはぎを頭付きで購入できたなら、頭を切り落としてから、身と一緒に霜降りをして、鍋に一緒に加えましょう。美味しく食べることのできる身もたくさん付いていますし、出汁がより出るので〆の雑炊も美味しくなりますよ!

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2019年11月10日

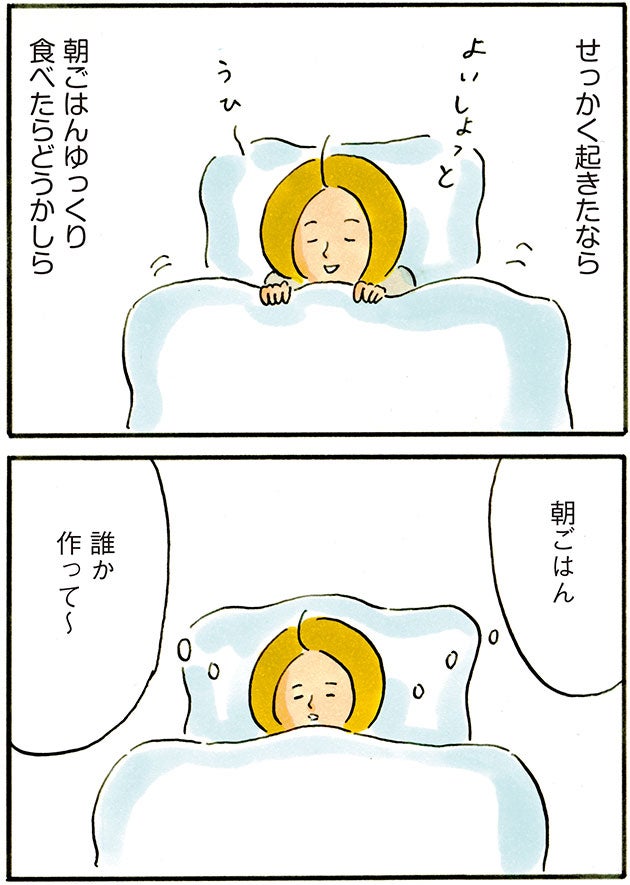

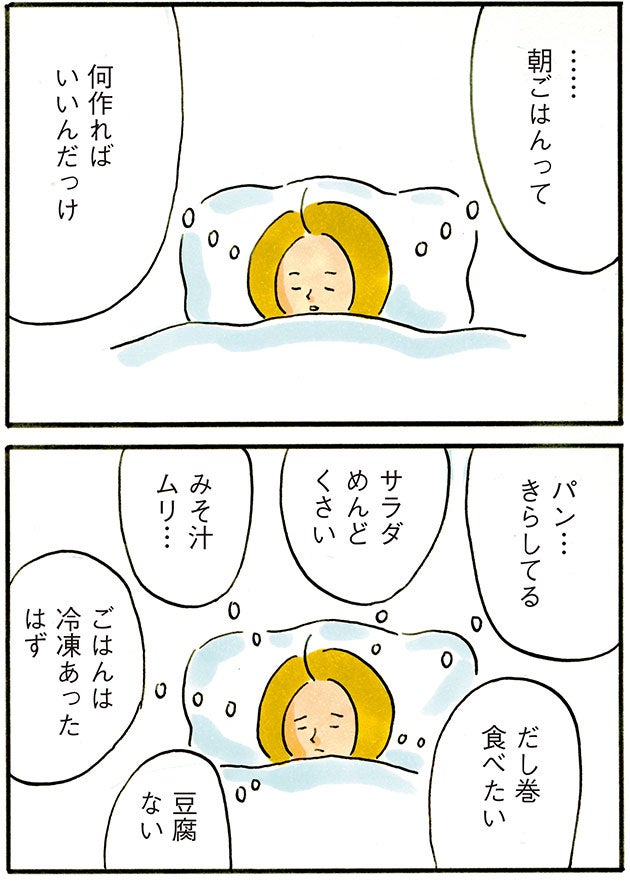

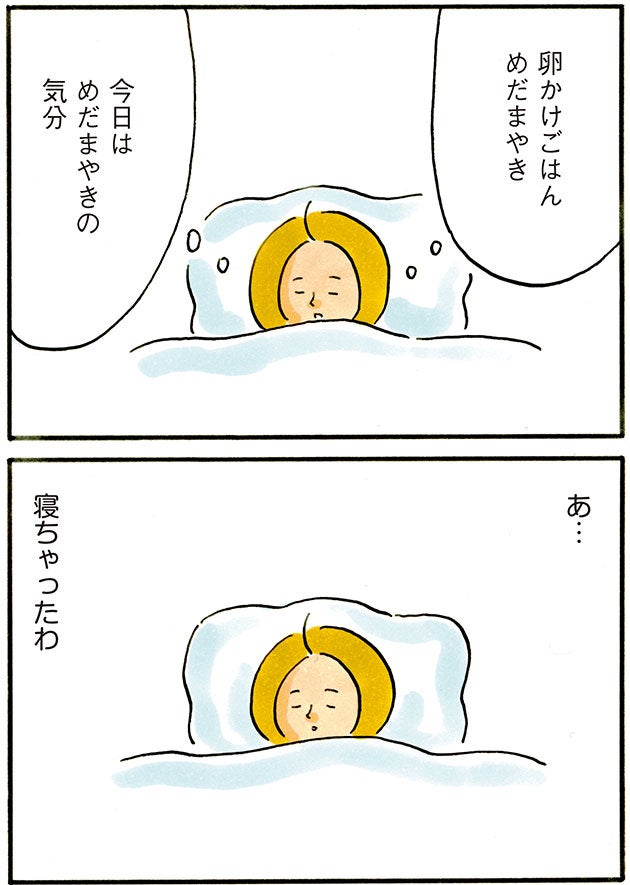

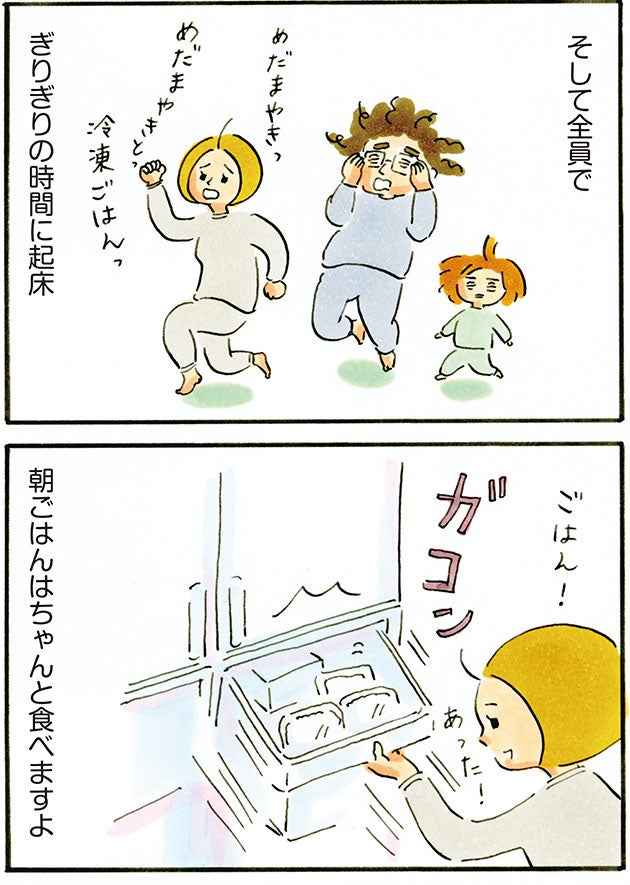

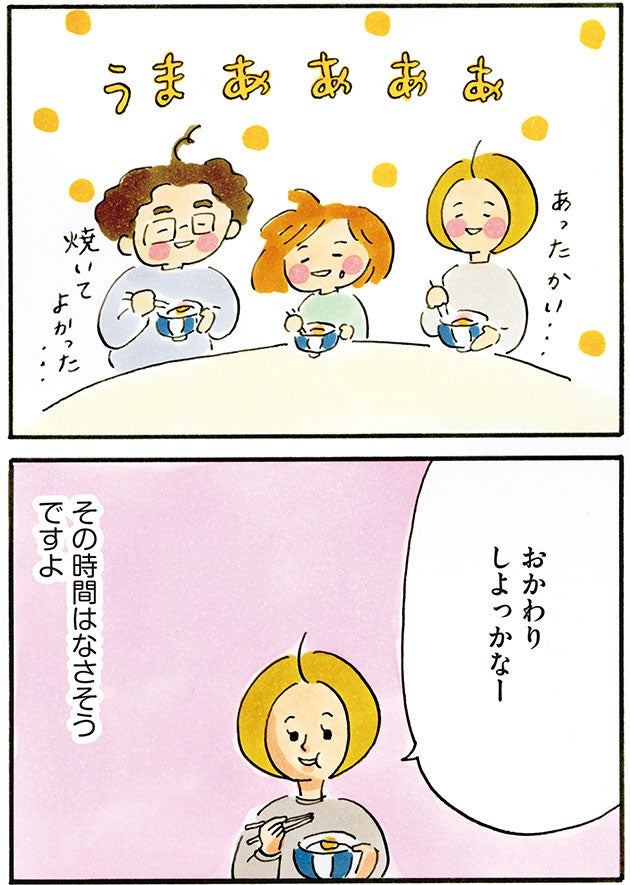

第59回 朝ごはんは食べるよ

2019年11月1日

11月の食材「ぶり」

挑戦しがいのある冬の定番煮物

これが作れたら自信がつくかも!

煮物が上手に作れたらうれしい。料理の腕が上がった気がするし、あったかくて美味しい煮物が食卓にあるとやっぱりうれしいから。煮物って、豪華な食材を使わずとも幸福度を上げてくれる、いい料理だなと思ってます。

その反面、煮物と言えばちょっとハードルが高いと思われがち。そんなイメージは、失敗と成功を理由も分からぬまま闇雲に繰り返しがちなところからくるんじゃないかなぁ。なので、まずは少し頭を整理してから料理にはいりましょう。

煮物と一口に言ってもさまざまで、大きなポイントに「完成時にどのくらいの煮汁を残すか」ということがあります。

今回紹介するぶり大根は、筑前煮などと同じで、はじめの汁量から1/5位まで煮詰めた状態が完成形ですが、おでんや高野豆腐の含め煮などの汁気たっぷりの煮物もあります。

汁気たっぷりの煮物は、飲んでちょうどいい味の煮汁で、弱火でことこと煮含めるものが多く、汁が多い=具材に火が通りやすい。煮汁の味を具材にしみこませるのが得意な煮物とも言えます。

対して、煮汁を煮詰めながら仕上げる、つまり、具材に火を通すのに必要な量の煮汁は入れて、そこから汁気を飛ばしてちょうどよい味付けにする煮物は、徐々に煮汁の味が変化していく難しさがあります。

この違いをおさえて、いざ、旬のぶりのアラで作る「ぶり大根」を作っていきましょう。

先ほど書いた通り、ぶり大根は煮詰めていく方です。まずは鍋の底に切った大根を広げ、その上に霜降りしたぶりのアラを乗せ、たっぷりの酒と具材の高さの8割ほどの水を入れます。落し蓋をするから汁気は8割くらいで十分、煮詰めることを考えて水は入れすぎないように。

落し蓋をして火にかけ、沸いたらアクを取ってそのまま15分煮て、大根にしっかり火を通しましょう。

さぁここからが肝心の味付け。大根に少しでも味をしみこませたいので、砂糖→醤油の順で時間差をつけて入れましょう。まずは砂糖を入れて5分、醤油を入れて5分、さらに落し蓋を取って5~8分ほど煮て完成。汁気を飛ばしたいから、火加減は中火かそれより少し弱い位で。

作り慣れるまでは、調味料を控えめに入れて仕上がり5分前位に味をみて、好みの加減に調味料を足してもいいかも。初心者向きとは言えないけれど、美味しく煮詰めるぞ!という気持ちで、是非この冬のド定番和食に挑戦してみてください。

ざっと詳しい材料を!ぶりアラ500gを用意して塩小さじ1をまぶし、15分おいてから霜降りします。大根は1/2本ほど。鍋に具材を入れたら、酒100mlを加え、そこに水400~500ml位でちょうど8割ほどの高さになるかと思います。具材たっぷりなので、いつもの料理よりは火加減強めで、鍋底いちめんに少し煮汁が残るくらいまで煮詰めてくださいね。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

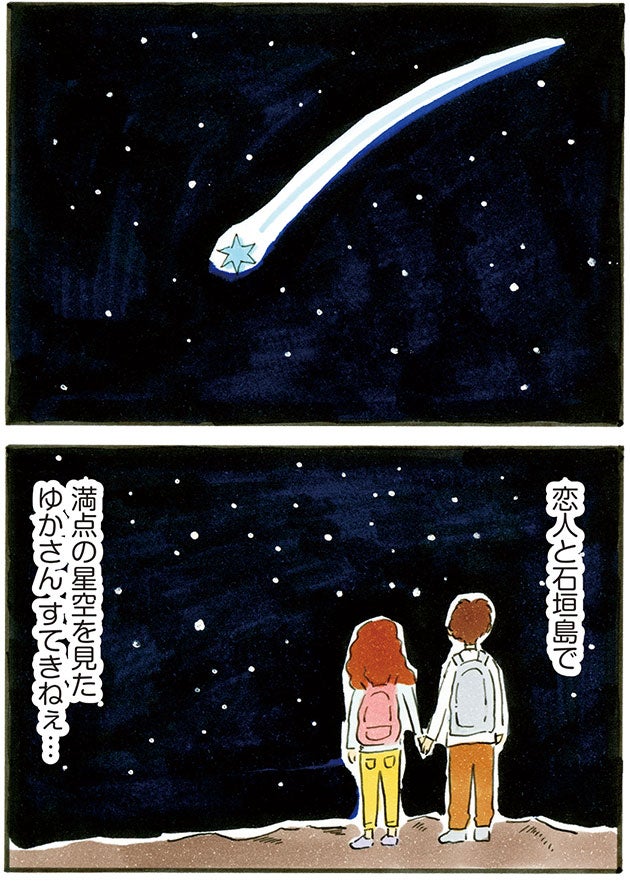

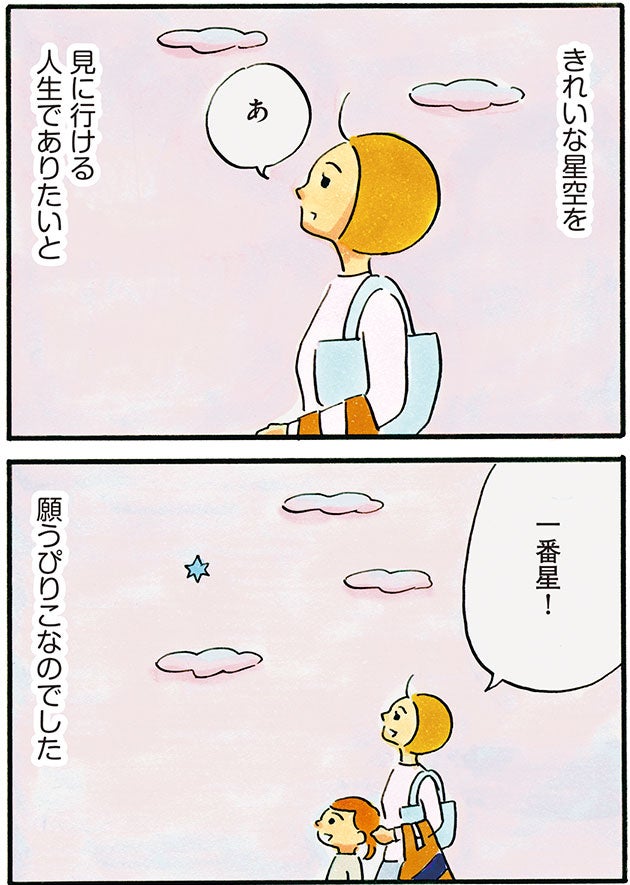

2019年10月10日

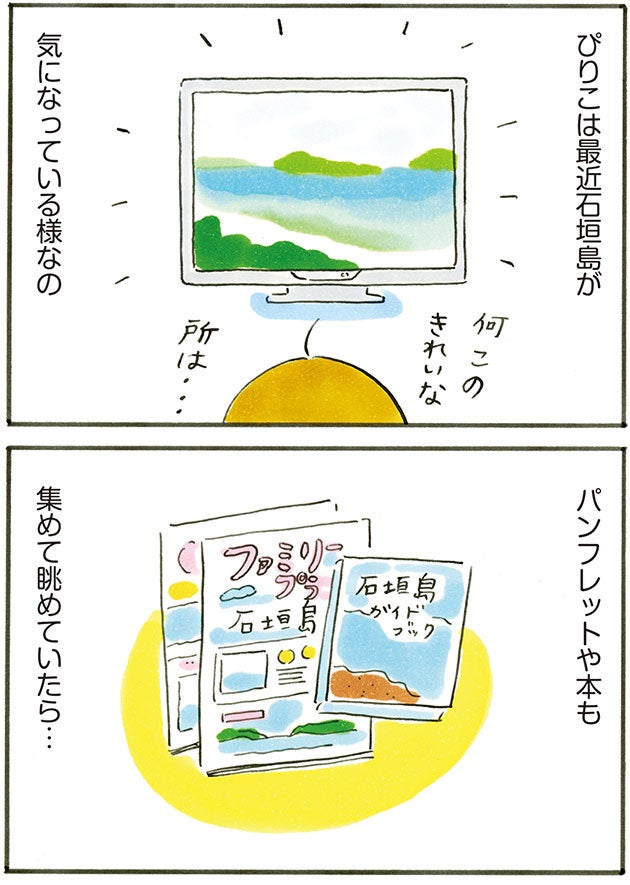

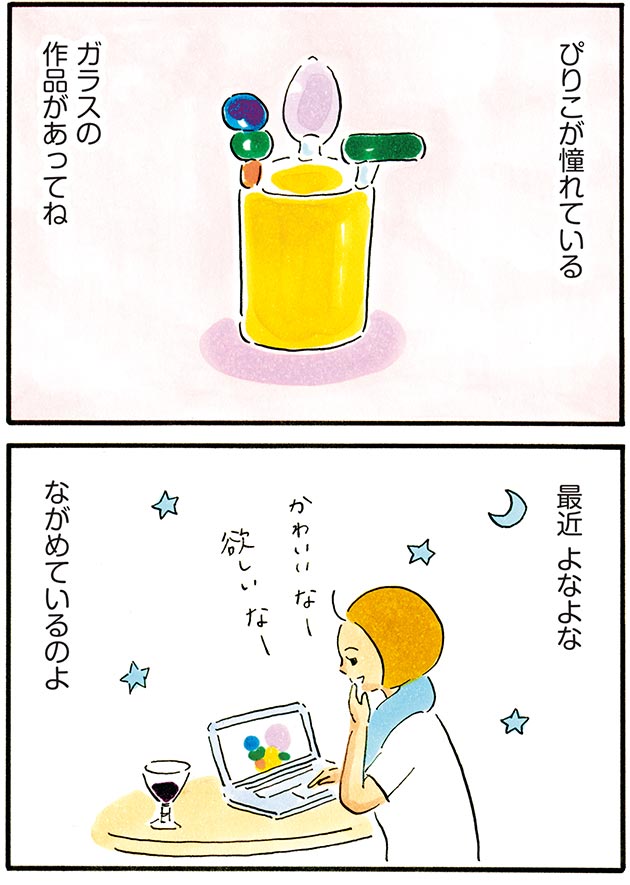

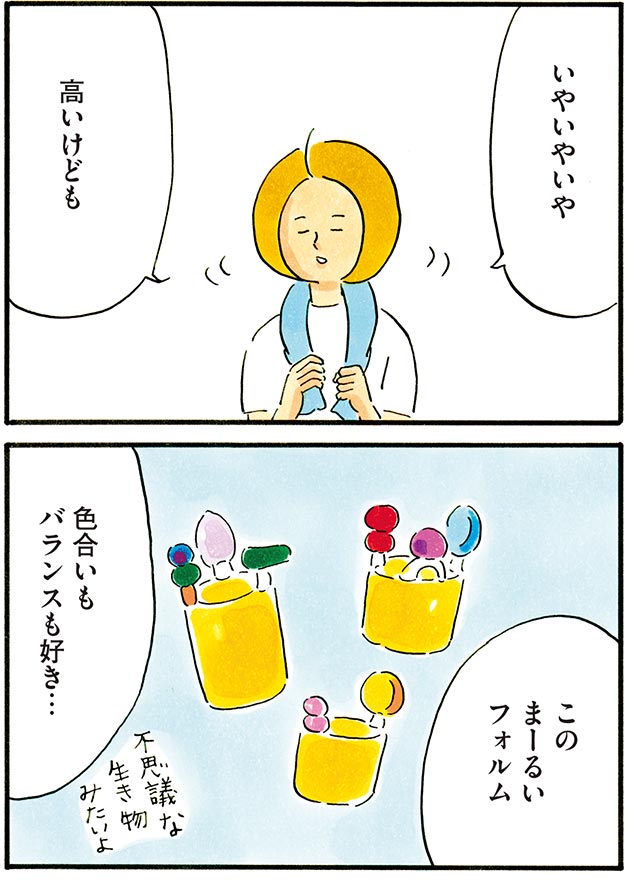

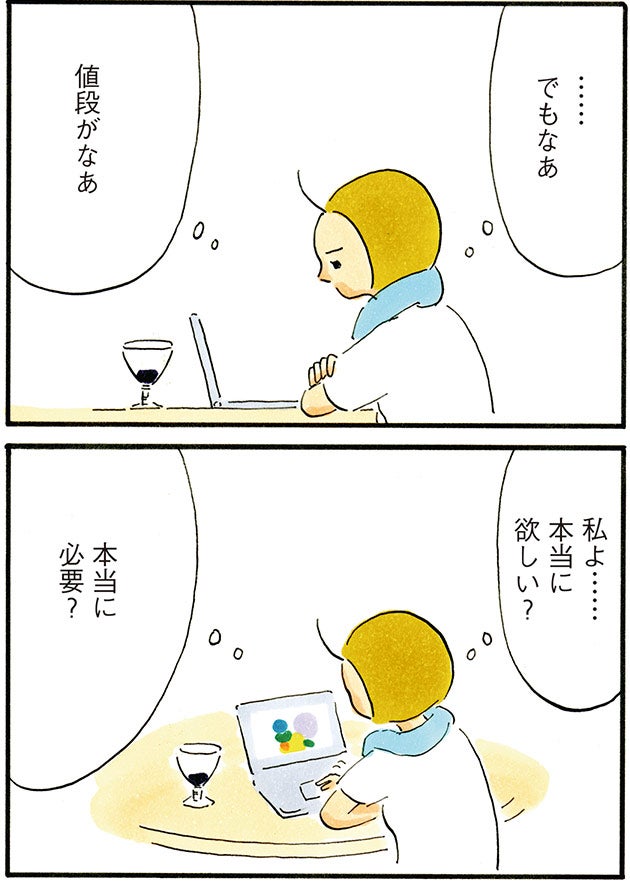

第58回 行きたい場所

2019年10月1日

10月の食材「鮭」

生鮭で作る鮭フレークで、

やさしい手作りちらし寿司を

今月は、「生鮭で作る自家製鮭フレーク」の作り方を紹介したいと思います。先月に続き、“既製品を食べ慣れているけれど、あえての自家製”シリーズです。これはもう、僕の趣味のようなものでして…またやってるな~くらいに流していただけたらと。ある時期色々な瓶詰めを次から次へとこさえていた僕は、妻から「何のために作っているのか、こんなに誰が食べるんじゃい」と核心をつく注意をされ、今はここぞという時に張り切って仕込むことにしていますが…。

年中多く出回っている塩鮭でなく、「生鮭」で作る鮭フレークは、まずは切り身にしっかり塩をふるところから始めます(200gに小さじ1くらい)。30分置いてさっと洗ったら、今度は熱湯で4~5分ゆでて火を通します。バットに広げて皮と骨を除いて身をほぐし、次はフライパンの出番。弱火で5~6分炒って水分を飛ばしながら酒と塩で味付けし、ごまをふり、さらに3~4分炒れば完成です。

そのままご飯のお供にもいいですし、アレンジ料理としては「ちらし寿司」もオススメ。酢飯にたっぷりの鮭フレークとせん切り生姜を混ぜ合わせると、それだけで美味い。上にのっける具材には、シャキシャキの塩もみキュウリと酢れんこん、旬の時期でもあるのでイクラしょうゆ漬けもいいですね。

うちでは僕がちらし寿司作りの担当。張り切って料理すると決めている日には、買い出しから料理作りがはじまります。娘は酢れんこんが好きだし、いっぱい準備するかな。妻は薬味を重視するタイプだから三つ葉たっぷりにするか。でも娘は三つ葉を避けたいはずだから、盛り付けの時に混ざらないようにやってみよう…、なんてことをカゴを持って考えるのです。

全く同じ材料でも食べる人のことを想像して、具材の大きさや盛り付けを変える。そうするとその料理をもっと好きになってくれるかもしれない。たったひとりに向けた気遣いや工夫も一緒に盛り込めるのが家庭料理の良さです。

特にありがたがられなくてもいいけれど、娘が大人になって、よくちらし寿司作ってもらったなぁ、と一瞬でも思い出してくれたら嬉しいな。「鮭とイクラだから親子ちらし寿司じゃん!」って思ったりしながら、3人で食べるにはちょっと大きい寿司桶に豪快に盛り付けてみました。

フライパンで炒る時に合わせる調味料は、酒大さじ1と塩小さじ1/2が目安。冷蔵庫で5日、冷凍なら1か月ほど日持ちするので、ぜひたっぷり作ってみてください(鉄フライパンで炒るなら、はじめに油小さじ1ほどを熱してなじませてからにしましょう!)。コラムに書き忘れましたが、切った三つ葉は、さっと湯通しして急冷し、水気をしぼってから使っています。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2019年9月10日

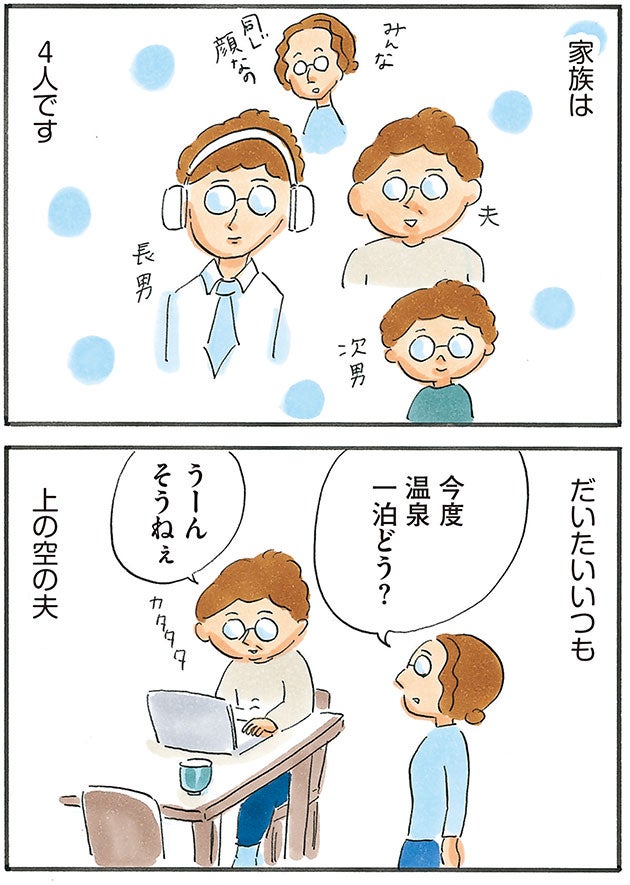

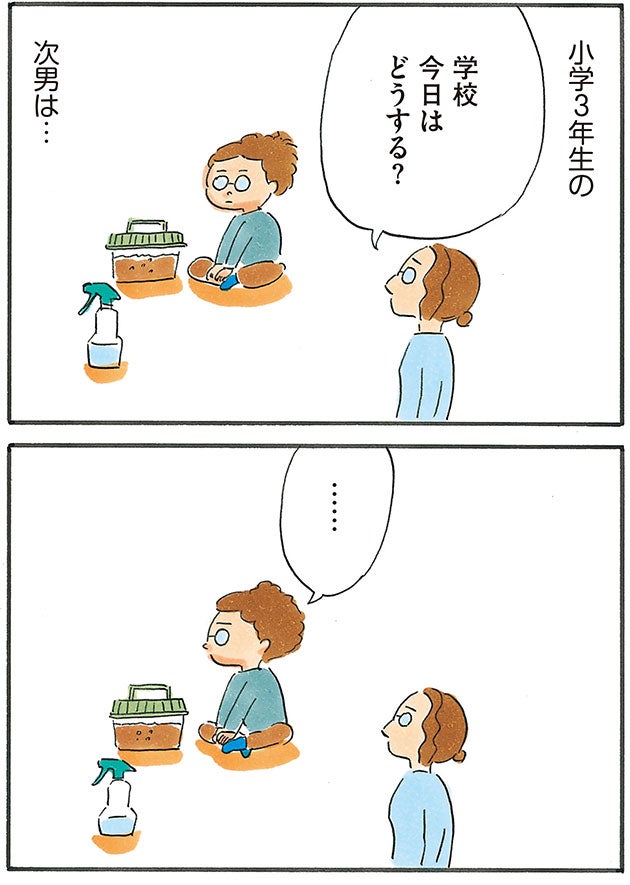

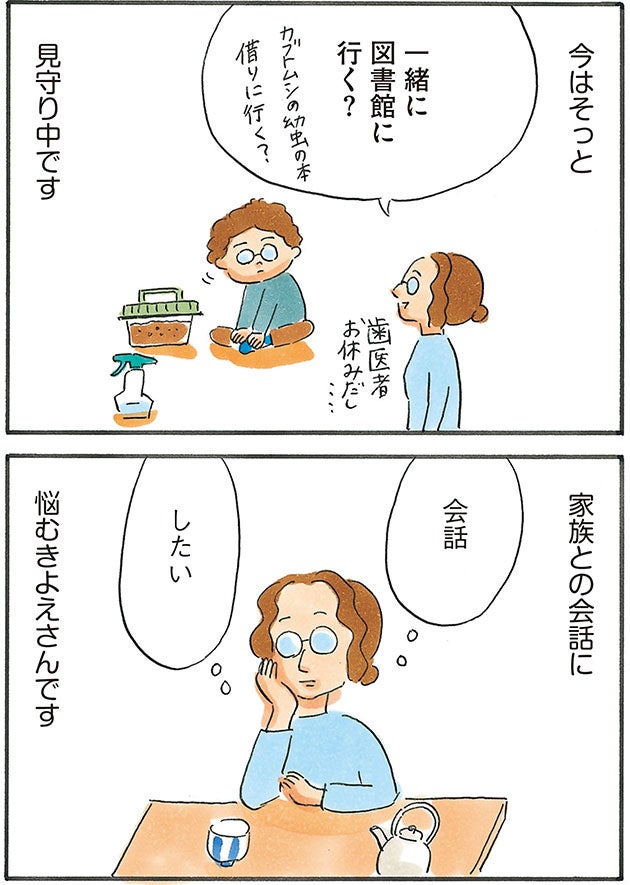

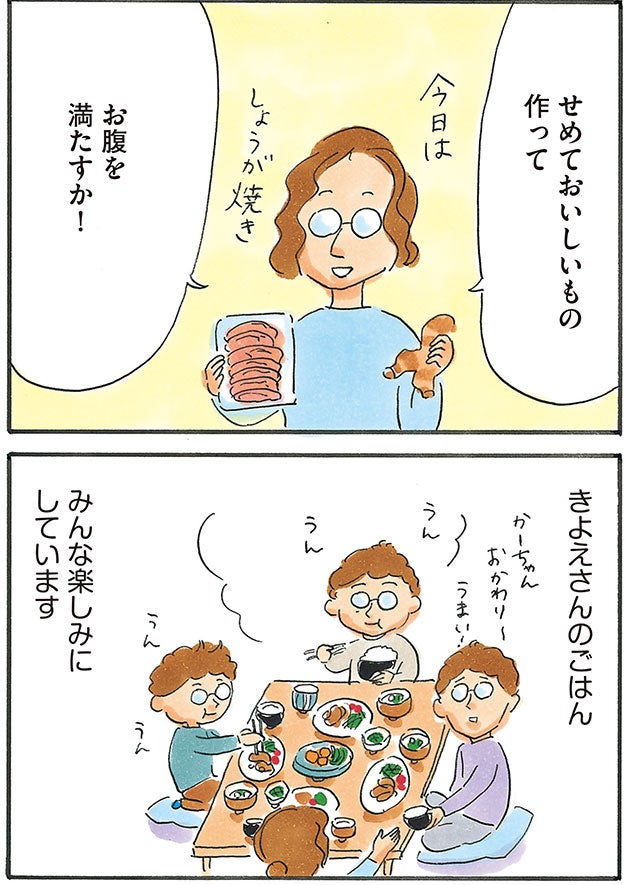

第57回 きよえさん

2019年9月4日

IH非対応にもうグッナイ!

ジャンニー二のジャンニーナ

エスプレッソメーカーつまり

家庭で簡単に美味なるコーヒーをいれる

事のできるステンレス製の美ナル道具が

スコープでは大変好評なのですけれども

これ、IH非対応!

がびちょーん。で、

IH対応サイズなんかもあるかも?と

(輸入元さんが)調べましたところ!

無かったッス。

期待にこたえられずスミモハン。

ここまでIH非対応物が続きますと

イッヒIHやめたい!

という声も聞こえてくるわけです。

ホント、ごめんなさい!と思いつつ

実は僕の家もIHなんっす!

なんていうオチマサトですわ。

それでIHで使えないかな~?

とスタッフ酒井が調べまして

コンナのを見つけてきました。

FRABOSK

モカポット用IHヒーティングプレート12cm

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/frabosk/

つまりイタリアだってIHはある!

ってことか。そらそーだわ。

似た製品もあるんでしょうけれど

イタリア製でパッケージに

FOR COFFEE MAKERS

AND SMALL PANS

と印字されてるしエスプレッソメーカー

の絵すら描いてあるから此れがいいね。

ナンカおしゃれにすら見えてきたしね。

プレートを置く

エスプレッソメーカーを置く

火力設定してスタート

赤いリングと

ジャンニーニのジャンニーナ

うんともすんともいわない序盤

でありましたので、念力を送る。

注)川上剛史的催眠術ではない。

特に念力の影響はないのだけれど

無事シュー!と沸いてる音がしまして

あっという間に完成でございましたわ。

ガスとそんな変わらないね。

つまりイイってことね。

3カップ用でコーヒーをいれ

マグ2杯に分け、そこに牛乳を十分注ぐ。

それぐらいのバランスが好みっていうか

覚えなくてよい塩梅なのでこうなります。

美味しい、実に美味しいです。

IHでも使えて良かったよぅ~。

(みをつくし料理帖 種市風)

でも、よくよく考えますと

ガスコンロでもジャンニーニは径が小さい

から多くの場合、ミニ五徳やら必要になる。

プラス1しないと使えないのは同じじゃん!

そして、大サイズを買ってしまいましたら

IH非対応なアイテム群も使える!

東屋の銅之薬缶もいけちゃう!!

このアイテム最高じゃないですかね?

これにて我々、IH非対応にもうグッナイ!

鉄板は超熱せられてるわけですから

よく冷めた後にボロブドゥール遺跡の石と

同じだっていわれて買わされた石板上に

移動させるという安全策をとっております。

FRABOSK は楽天やアマゾンの

どこぞのお店にて。

このオシャリンコ(お洒落の意味)

なエスプレッソメーカー

ジャンニーニのジャンニーナは

是非スコープで買ってくだせぇ~!

2019年9月1日

9月の食材「カツオ」

カツオの刺身で手作りツナ!

オイルも後から活躍しますんで

いつもスーパーでふつうに買っているものを手作りしてみるというのは、なかなかオススメの料理の楽しみ方です。既製品は手作りに比べると余計なものが入りがち。なので自分で作ればより優しい味になることが多いし、食べるときも「どれどれ、どんな仕上がりかな」と、より繊細かつ慎重に味わうことになって、あらためて食材の味を感じることができると思います。

食べることは毎日のことだから、いつも手作りできるわけではないけれど、たまには小さな挑戦や発見があった方が単純に楽しいですしね。 さて、今月の食材「カツオ」は、9月がまさに旬で、「戻りガツオ」と言って脂ののったものが店頭に並びます。この時期にはお店でドドンとでっかいサクの刺身が売られ、自分で切ってね的な、セルフ特価になっていることも多いし、サクで買うと色々な料理に使いやすいからいいんです。

そんな新鮮なカツオの刺身をオイル煮にして、自家製ツナを作ろう、というのが今回の料理。オイル煮ってちょっとハードル高い気がするけれど、難しさもなくて、ちょっと気になる油がもったいないんじゃ問題も、心配ナシ!なぜなら油にも風味が移るからとても美味しくなっていて、ツナを食べた後にも炒め物やサラダなど、さまざまに使えるので。

まず、カツオの刺身は塩を全体にうすくふり、20分ほど冷蔵庫で置いておきます。時間がきたらキッチンペーパーで表面の水気をふき取り、鍋に入れましょう。そこへにんにく薄切りと黒粒コショウ少々を加え、油を注ぎ入れます((油は好みのものでOKだし、そそぐ量もカツオに8割くらい被れば十分)。

あとは火にかけてフツフツなれば弱火にし、15分加熱します(2~3回上下を返したり、鍋を傾けて油を均一にいきわたらせたりしながら)。鍋ごと冷ました後、保存容器に油ごと移して冷蔵庫へ。

食べるときは、市販のツナ缶より少し粗めにほぐし、浸しているオイルも加えて使ってください。僕の一押しは、このツナにマヨネーズと醤油を足して、海苔&刻みネギをたっぷりのっけた「自家製ツナマヨ丼」!!市販品のツナマヨが想像通りに美味しいとしたら、もっとフレッシュで素材感のある、想像以上の美味しさのはずです。

既製品のツナ缶といえばマグロが主流ですが、カツオを原料としたものも多く作られています。手作りすると、マグロはクセがなく、カツオは魚の風味が比較的しっかりめに仕上がるかと。魚の風味をマイルドにしたい場合はローリエを1枚分ほど、オイル煮するとき加えてみてくださいね。オイルに浸して冷蔵すれば2週間ほど日持ちします。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2019年8月1日

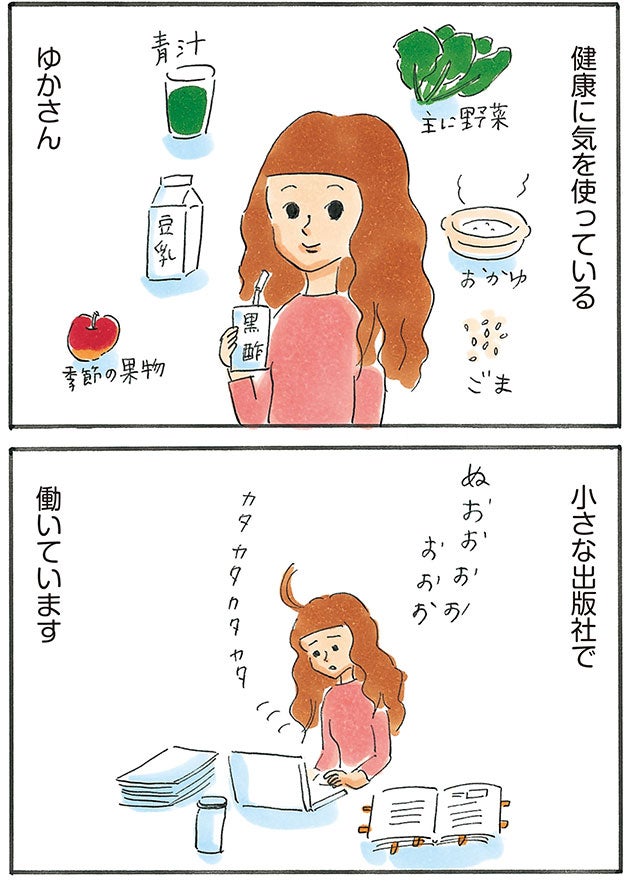

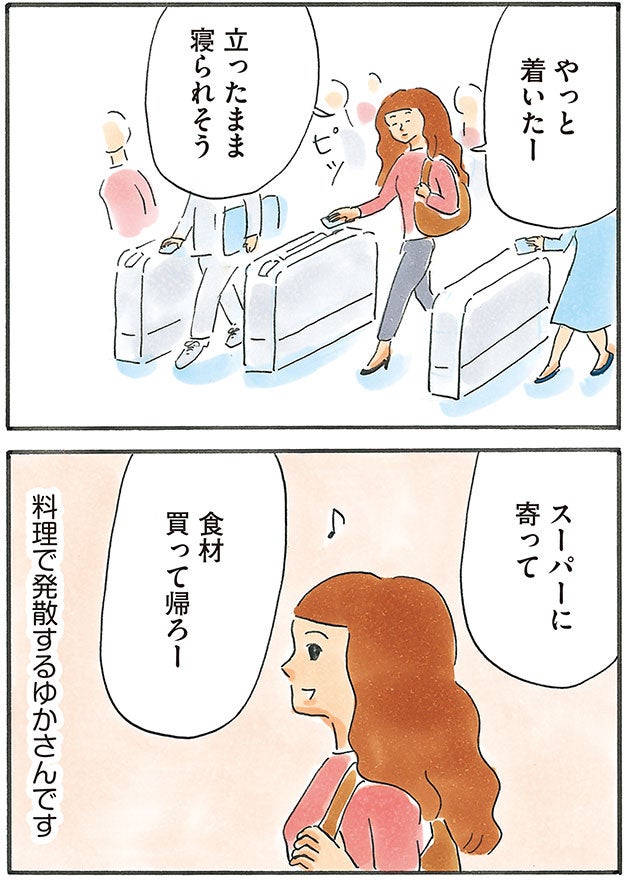

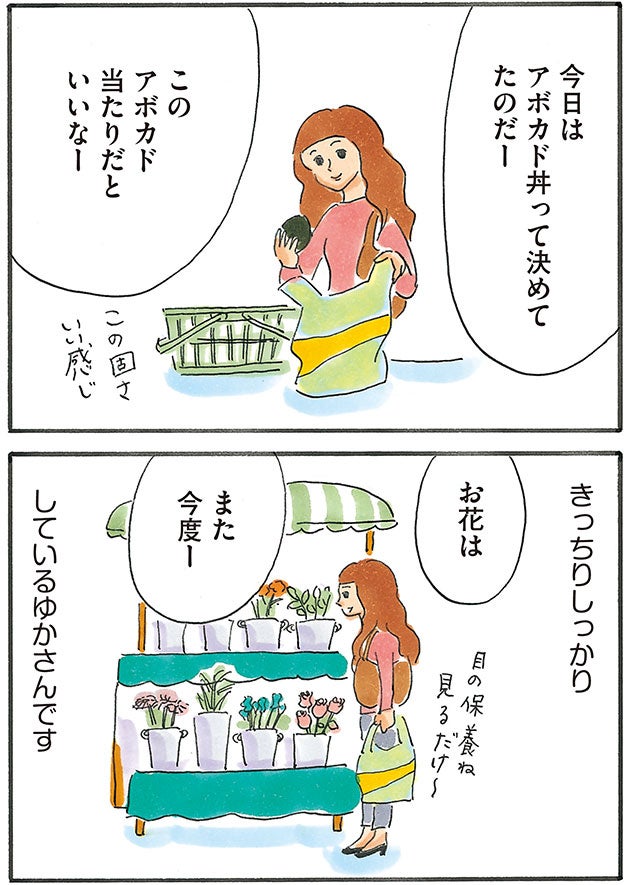

第56回 ゆかさん

2019年8月1日

8月の食材「アワビ」

じっくり2時間蒸してみて!

初夏の夏のとっておきのおもてなし

8月は、子供は夏休み、大人も休みが多い時期ですねー。それに合わせての帰省やら、人が集まって食事することも増える季節です。 皆で食卓をかこむと、自然と「おいしい~」とか「これどこで買ったの?」、なんていう何気ない会話も生まれつつ、「おかえり」とか「おめでとう」、「子供も喜ぶかな」「お酒に合うでしょ」、みたいな、言葉にはしない気持ちのやり取りもあるのがいいなぁと思います。 そんな人が集まる食事の準備をする時には、自分も楽しみながら周りにも楽しんでもらえるように考えたいところ。僕も少なからず料理を作ってもてなすことがありますが、こんな仕事をさせてもらっておきながら、家族以外の誰かに自分の作った料理を食べてもらうことにけっこう緊張するタイプでして…。そんなときの心強い味方が、作り置きできる料理です。 事前に作っておけるものがあると、当日の時間的&心の余裕がうまれます。自分があわてず舞い上がらず、納得するものがきちんと出せること、ここがほんと重要! 前置きが長くなりましたが、8月のテーマは「アワビ」。言うまでもなく高級食材のひとつ。簡単には手を出せないという気持ちは分かりますが、ちょうど夏が旬まっさかりですし、普段食べられないものだからこその食卓での存在感もあり、おもてなしっぽさを出すにはもってこいです。 僕のオススメは、失敗知らず・作り置き可の「蒸しアワビ」。じっくり蒸すことで身はやわらかく、生の刺身よりも味は濃くなり、逆に臭みは感じにくくなり、年代問わず喜ばれる一品に。

アワビは蒸す前に塩を2~3つまみ振ってタワシでごしごし身をこすりましょう。サッと水洗いしてから蒸し器に入るバットや器に移し、アワビ1個に対して酒大さじ1/2ほどを振りかけます。あとは蒸し器で蒸気が立ちのぼる状態をキープし、弱火で2時間蒸す。自然に冷ましてラップをして冷蔵庫に入れておきます。

食べるときはしゃもじなど平たいものを殻と身の間にさし込んで身を外し、身から肝を取り出してそれぞれ食べやすく切ればOK。

彩りよい夏野菜の常備菜と組み合わせれば、当日あわてることなく、もてなせること間違いなし!たまには一緒に食事をしたい人を招いて、腕をふるってみましょう。意外といい夏の思い出になりますよ。

蒸しアワビは冷蔵なら3日ほど日持ちします。料理にボリュームを出したい場合は、たっぷりのアスパラをバターで炒めて、火が通ったタイミングで食べやすく切った蒸しアワビを投入!塩、こしょう、少しの醬油で味付けすると、極上の炒めものができあがります。シンプルな蒸しアワビに炒め物、どちらも甲乙つけがたい…。ちなみに、お重に盛り合わせた常備菜は「みょうがの甘酢漬け」「焼き枝豆」「夏野菜の揚げびたし」の3種です。

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2019年7月10日

第55回 考えるぴりこ

2019年7月1日

ウルティマツーレと夏

ウルティマツーレは夏!

フィンランドの氷をイメージさせるウルティマツーレ。氷とフィンランド、だから冬に使う事をイメージしていた。冬に氷の冷たさなんて誰も求めてないんだけど、何故かウルティマツーレは冬に使うイメージがあった。フィンランドへ行くのは冬が多いからだろうか。フィンランドでウルティマツーレを使うのも寒い冬のイメージである。ウルティマツーレ、物も使うも冬のイメージだった。でも、涼し気な食器こそ夏!そう夏に愛用すべきじゃないの?と今更ながらに思いついたというか、今更ながらに気付き、ようやく夏のウルティマツーレをお披露目してみる。2018年冬のクリスマスにウルティマツーレを手にしてくれた皆様、少しズレた提案していたのかもしれませんが、ここで修正というか補正というか、この機会に夏のウルティマツーレを楽しんで頂戴。食器で涼をとり、気持ち良い夏を過ごしてみて頂戴。

馬子にも衣装じゃないけれど、やはり食事には器が大事だ。立派な椅子に座っていると立派になった気持ちになるし、普段より少し立派に見えるんじゃないだろうか。衣装により同じ人でも貧相に見えたり、立派に見えたりする。料理も綺麗な器、立派な器に盛りつけてやれば目にも美味しそうに映る。器がよくなり、料理もおいしそうに見えれば上昇気流にのり、料理の腕前も上がっていくだろう。素麺を茹でてサービングプラターに盛りつけた。本当に涼し気で美味しそう、最高だった。刻んだネギはボウル11.5cmに、素麺つゆはオールド Sへ。麺を茹でてネギを刻んだだけ、ツユは創味のつゆである。素麺はそれほど好きではなかったんだけど、見た目にやられたのか、とにかく美味しかった。それは僕だけでなく他のスタッフ数名もそうだったみたい。ウルティマツーレがあるなら素麺もいいな。ひょっとしたら歳のせいかもしれないんだけど。

猪口とオールド S

蕎麦猪口は用途が広い。蕎麦つゆをいれるだけでなく、酒を呑むにも使うし、ちょっとした料理を盛りつける。ウルティマツーレのオールド S、そんな蕎麦猪口と同じように使ってみるといいんじゃないだろうか。洋酒を呑むだけでは勿体ない。日本酒も呑もう!だけじゃなく、素麺や蕎麦のつゆをいれてもいい、酢の物を入れて食卓へ出してもいい。向付として使うのもアリ。大き過ぎず、小さ過ぎず、それに向いたサイズなんだと思う。そもそもオールドファッションなんて名前が用途を狭くしているんじゃない。ガラスの蕎麦猪口とでも思っておこう。グラスをボウルのように使えば少し違和感あるものだけど、これはスッキリとシックリきた。

豪華ガラスのドンブリ

ウルティマツーレボウル20cmってのは相当大きな代物と思っていたのだけれど、ティーマの万能選手、ディープレート21cmと似たようなサイズじゃない。ガラスの厚みが大きく感じさせるのだが、直径でいえばお一人様サイズじゃない。そこで1人分の素麺を盛りつけた。イイ、かなりイイ、これはイイ!深さもあるから水と氷を入れたとしても問題ない。デザートボウル、サラダボウル、つまりセンターピースとして使う用途ばかりが頭にあったのだけれど、一人分の料理を盛りつけるガラス器、ガラスのドンブリと考えてみたら先がパッと開けた。

ダイエット中

ダイエット中です。半年で10kgほど減りました。特に大きく変えた昼食。JR名古屋高島屋1Fにあるパン屋で毎朝買ってます。ツナ&イモが少しのったサラダとバナナ味の豆乳、それでおしまい。今日は腹が減ってたまらなくなりそうだという予感がすればサンドイッチを買うこともあるんだけど、いつもは我慢。そんな少し寂しいランチのサラダも、四角いプラスチックケースから、ウルティマツーレプレート19cmにうつし替えてみたら量が多く見え、少し気が楽になった。アイスティーはスパークリングワイングラスで、ミルクはコーディアルにいれて。ダイエット中はこういった飲み物が楽しみになる。どっしりしっかりのウルティマツーレピッチャーに美味しい冷たい飲み物を準備することは欠かせない。

ヤッコとボウル11.5cm

ガラスボウルに冷奴。ウルティマツーレボウル11.5cmほど冷奴が似合うガラスボウルというのも少ないんじゃなかろうか。周りに並ぶは、どれもこれも和食器であるのだけれど、実によく馴染んでいて、涼し気で美味しそうだ。氷の溶ける様子がデザインの元となっているそうなのだが、そういった自然の様子を器の形状に取り入れるというのも日本的なんだと思う。だからか和食器とよく馴染む。日本のガラス器より馴染んでるんじゃない?と思うぐらいに馴染んでいる。箸が似合うフィンランドデザインというのも珍しい。

大きなガラスボウルの力

もう15年以上前の話になるのだけれど、あるガラス作家さんの個展で立派なガラス器を買った。ウルティマツーレサービングプラターのような大きくて立派なガラス器だった。そのガラス器は、何に使うイメージで作ったのか?作家さんの用途を聞きたかったので直接質問してみると、花器として使う感じでしょうか?というボンヤリした返答だった。逆に、何に使われるんですか?と聞かれたので、僕は『刺身を盛りつけてみようと思います。』と即答したら『さっ、刺身を盛りつけちゃうんですか?』と大きく驚き小さく笑われたのだけれど、もし食器に使えないなら、それを僕が買うことはなかったと思う。そのガラス器を手に家に帰り、スーパーで刺身を色々買い込んで勇んで盛りつけてみると、それは今まで見た事ないぐらいに美味しそうに見え、普段より美味しく、素晴らしい晩御飯になった。

大好物は手巻寿司 好きなのはいくら

何が好きって手巻寿司が好きです。楽しいし、好きなのを好きなだけ食べられて幸せ至極。特に海苔が僕の好物だから最高なメニューなのです。具材の中ではイクラが好きです。だからイクラをガラスボウルに満たされているのは、見ているだけでもハッピー。ティーマとカルティオガラスボウルで構成する手巻き寿司も良かった。でも刺身盛りが段違いに立派に見えるウルティマツーレは最高位にある。手巻き寿司用食器としての最高位にある。銘々皿にはウルティマツーレ19cmを選んだ。少し大きいかな?と思ったのだけれど、ある程度の寿司飯を自分の皿にとっておくと便利という持論を披露するスタッフがいて、なるほどと思った。寿司飯の位置から遠いと、毎度面倒だからね。とするとプレートは19cmぐらいあるといい。全てにおいて素晴らしい手巻き寿司セットアップになった。こんな寿司パーティーであったらいつでも歓迎、最高ハッピーだ!この夏、きっと盛り上がるでしょうから、お試しあれ。

まぁ長々と色々良く書いたわけだけれど ウルティマツーレは日本の夏が似合う そんな話でした。 ※ウルティマツーレは現在アイテムを絞り、以下のアイテム以外は取扱終了しています。なかなか売れてくれなくてね、すみません。

2019年7月1日

7月の食材「アジ」

夏が旬のうまいアジ!

初夏の贅沢炊き込みごはん

テレビでもSNSでも、【ダンナが料理をしなくて…電子レンジの使い方すら危うい】なんていう、料理好きな僕からすればちょっと残念な話題をたびたび目にします。

とはいえ、僕の実家もそんなようなもので、料理をするのは母だけ、父が台所に立つ姿なんてほとんど見たことがありませんでした。

でも、そんな父の唯一の得意料理が、この「なめろう」だったことはよく覚えています。豪快な手つきでアジをたたき、薬味や味噌をぶっこんでさらにたたいて、そのままドーン!と食卓へ。父の作る酒のすすむ肴は子供にも嬉しく、それはそれは美味しいものに感じました。

そう、アジなどの青魚の刺身に、薬味ねぎ、生姜、味噌をたたき合わせるだけのこの料理、普段料理をしない人でも美味しく作れることは検証済み(僕の実家にて)。勢いまかせのようで、その「勢い」が美味しさの軸になっていて、逆に母には真似のできない味だったかもしれません。

なめろうについて、「なぜか美味しくできない…」という質問をもらったことがあります。詳しく聞くと魚の鮮度も薬味の組み合わせも悪からず。じゃあ何なのかと考えてたどり着いたのが、調理中に温度が上がって、魚の生臭さが強く出たんじゃないかと。

刺身は冷蔵庫から出したてを食べるのが普通ですが、まな板の上でたたいて作るなめろうは、気を抜くと食べる時にはぬるくなってしまいます。最高に鮮度のいい魚だってぬるくては美味しさ半減なので、ここは気をつけたいところ。

たたく前のアジをしっかり冷やしておく、手早くたたくということはもちろんですが、【盛り付けるお皿も冷やしておく】という下準備も大切です。

さらにこだわるなら、アジを“さく”の状態で買ってきて、たたく前に「水100ml+塩小さじ1+氷ひとつかみ」でキンキンに冷たい塩水を作り、2分くらい“さく”ごと浸して冷やしてみてください。それをなめろうにすれば、なめらかさと薬味のシャキシャキ感の中に、キンとした冷たさが残り、キレのある美味しさに仕上がります。アジはいまが旬なので、夏の冷酒、あたたかい白ごはん、どちらにもぴったりの一皿をぜひおためしくださいね。

旬のアジは脂がのっていてうま味マックスな美味しさ!なめろうの材料は、刺身100gに薬味ねぎ1~2本、生姜10g、味噌小さじ2ほどを目安に、好みでみょうがや青じそをプラスしてたたいても。また、こだわりの“さく”で作る場合は、血合い骨を抜く必要があるので、買うときに抜いてもらうか、がんばって自分で抜きましょう!

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク

2019年6月10日

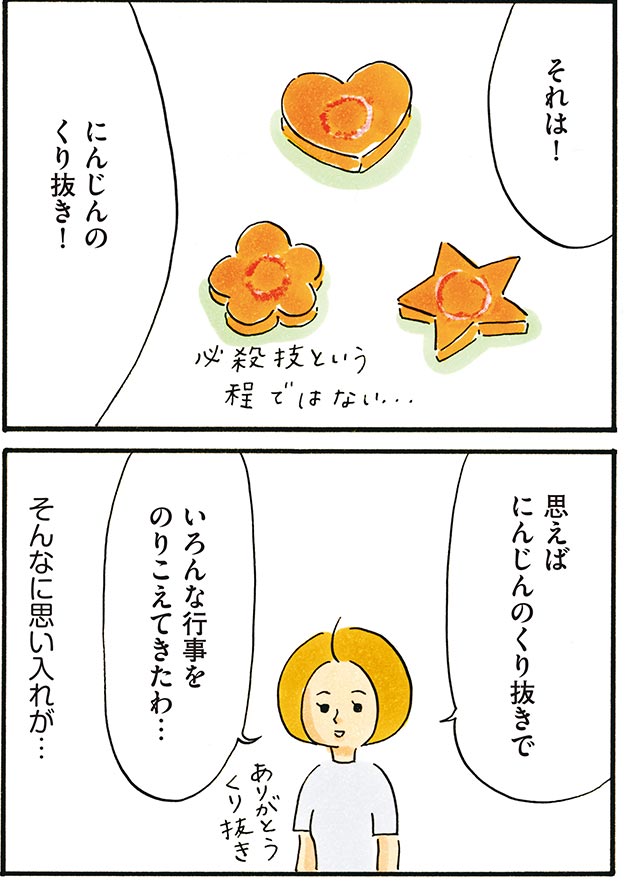

第54回 にんじん

2019年6月1日

6月の食材「鮎」

香ばし鮎に薬味たっぷり!

初夏の贅沢炊き込みごはん

この旬シュ瞬!の連載、実は先月からしばし魚介類をテーマにしてみようぜとなったのですが、僕にとっては『新章突入!』というくらいの出来事で、気持ちも新たに気合が入っています。

というのは、魚=外で食べるもの、という話をよく耳にする今日この頃ですが、家庭でも肩の力を抜いて魚料理を楽しんでもらいたいと、魚好きの僕は思っているからです。何故ならシンプルに美味しいから!

今月のテーマである鮎も、和食屋さんの初夏のコース料理では鮎の塩焼きは定番ですし、野外イベントで豪快に串焼きが提供されているのも見たことがあるので、外では食べる機会もあると思います。でも家庭料理としてはあまり馴染みがないのではないかと。日本のいたるところで天然ものが獲れて養殖もされていて、6月くらいからスーパーで普通に買えるところも多いと思うので、一度手に取ってみてくださいね。

僕が家で作る鮎料理でおすすめしたいのが、米2合に鮎2尾を用意して作る炊き込みご飯。人数分の鮎を買って塩焼きにするよりも試しやすいですし、炊き込みご飯なら、天然or養殖というちょっとした素材の違いも、薬味などをうまく合わせることでクリアできちゃいます。

まず買ってきた鮎は、ため水の中で洗って、表面のぬめりを取りましょう。次に、鮎に塩をして魚焼きグリルへ移し、ただただ強火で表面に焼き色がつくまで焼きます。鮎の皮に香ばしさがプラスされるだけで美味しさ5割増しくらいになるので、ひと手間をかける価値あり!

あとは米を研いで水加減して、30分くらい浸水し、醤油、酒、みりんで味つけ。そこへ焼いた鮎をはじめからのっけて炊飯します。

炊きあがったら鮎を一度取り出して頭や骨を箸で除いて身をほぐし、身をもどし入れていただきます。天然の鮎ならワタも全部混ぜ込んでも美味しいですし、養殖の鮎なら大葉や細ネギなどの薬味をたっぷり合わせたり、ちょっとだけコショウをきかせても美味しいのでお好みでどうぞ!

魚を普段からさわらない人には、鮎を“洗う”作業ですらハードルが高いかもしれませんし、“身をほぐす”作業もちょっとひと手間です。でも、たまには素材まるごと触って調理することがあっていいと思いますし、作る時も食べる時も満足感や有難みのようなものがしっかり身にしみて感じられる、どちらも魚料理ならではの良い工程なので、前向きに取り組んでみましょう!

米2合に対する調味料は【醤油大さじ2.5、みりん&酒各小さじ4】。土鍋なら米を研いで水気を一度切って水450mlを加えて30分浸水し、そこに調味料を入れて炊きます。炊飯器なら研いだ米を内釜に入れて水を少なめに30分浸水後、調味料を入れ、最後に目盛りまで水を追加して炊くとよいです。好みで昆布を一切れ入れたり、水の代わりにだし汁を使ったりしても!

(c)冨田ただすけ

文・写真/冨田ただすけ

イラスト:(c) こやまこいこ / コルク